サービス開始20年を迎えた「カラーミーショップ byGMOペパボ」。事業者に寄り添いながら歩んだ歴史、EC事業者が今後意識すべきポイントなどを取材

GMOペパボが運営するECサイト構築サービス「カラーミーショップ byGMOペパボ」が、2025年2月1日でサービス開始から20年を迎えました。また、「カラーミーショップ byGMOペパボ」利用事業者のなかから優れたショップを表彰する「カラーミーショップ大賞」も10回目という節目を迎えます。そんな「カラーミーショップ byGMOペパボ」の歴史や、通販・EC業界で印象的な出来事、今後の展望などをGMOペパボの寺井秀明氏(執行役員 兼 EC事業部部長)と太田優氏(EC事業部 ECグループ マネージャー)に取材しました。

ECサイト構築のハードルを下げる、「カラーミーショップ大賞」や「プレミアムプラン」開始――「カラーミーショップ byGMOペパボ」の20年

――「カラーミーショップ byGMOペパボ」提供から現在までの20年間で行った主な施策などを教えて下さい。

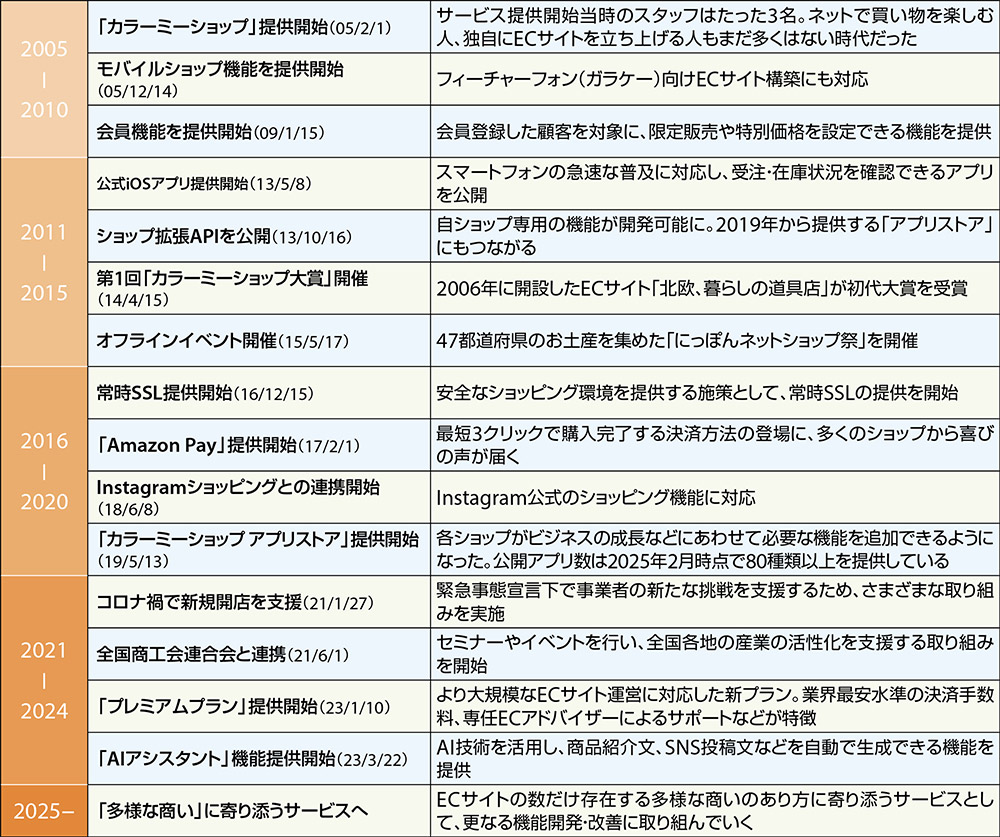

寺井氏:2005年にサービスを開始しました。当時は独自にネットショップを作る人は少なく、作るとしてもお金をかけて構築するか、モールに出店するかを選ぶ人がほとんどでした。そのなかで「リーズナブルな価格で自社ECサイトを開設できる」ことを売りに、サイト構築のハードルを下げることをめざしてスタートしました。

当時はフィーチャーフォン、いわゆるガラケー時代だったので、モバイルへの対応、ネットショップでも会員管理を簡易に行える機能の実装、クレジットカード決済とのつなぎこみなどを、提供開始から5~6年目にかけて行っています。

そこから市場規模や流通額が大きくなるにつれ、個人から法人の利用が増加。それをうけて2014年に「カラーミーショップ大賞」をスタートしました。その前後でスマートフォンが登場し一気に普及したため、スマホでも買い物ができる環境の提供、iOSに対応したアプリの提供、ショップ拡張APIの公開を行っています。

「カラーミーショップ」利用者さまがより成長していくなかで、「より高度な環境を提供したい」という思いもあり、2019年から「カラーミーショップ アプリストア」を提供しました。これにより、各ショップが柔軟に機能拡張できるようになったと思います。

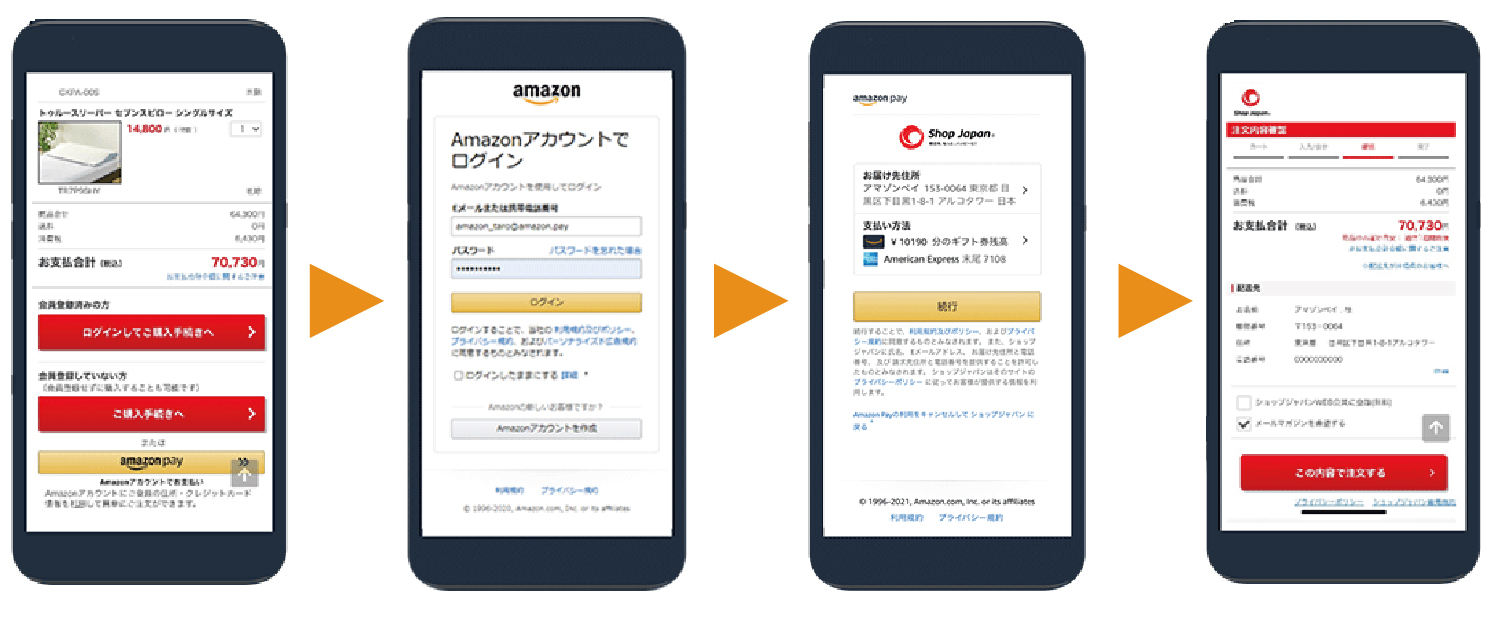

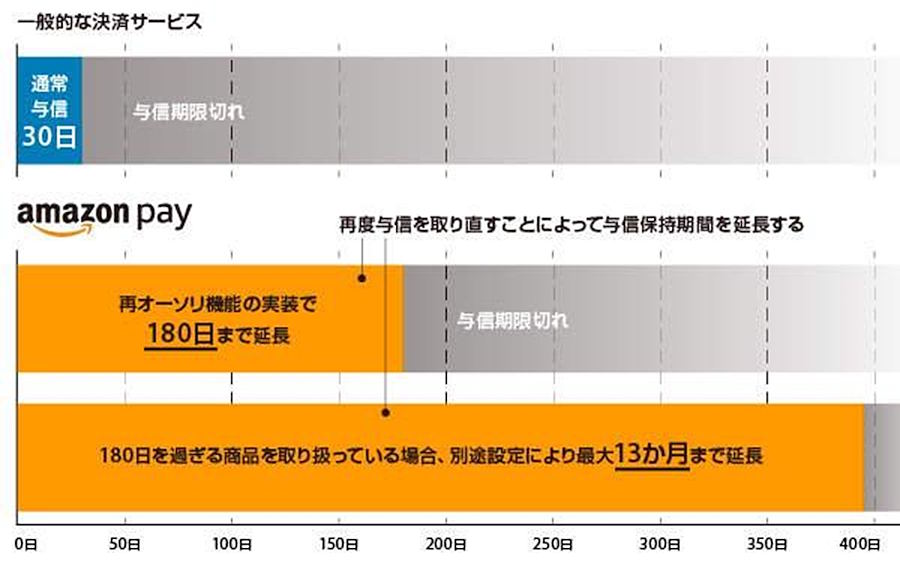

2017年からは「Amazon Pay」「楽天ペイ」などのID決済を導入。さらにシステム面だけでなく、より質の高いサポートを提供するため、2023年から「プレミアムプラン」を提供開始しました。振り返ると、ショップさまの成長と共に私たちのサービスもどんどん大きくなってきたと思います。

――サービス提供に至った背景を教えて下さい。あわせて当時利用が多かった業種や、現在までの変遷で特徴があればお願いします。

寺井氏:元々ECサイト構築支援機能は、GMOペパボの最初の事業であるレンタルサーバー「ロリポップ! byGMOペパボ」から始まっています。

「ロリポップ! byGMOペパボ」の使われ方として、たとえばハンドメイドで作ったものをホームページに掲載して販売時はメールで受け付ける、食品の生産者さんが生産物を紹介しつつ販売も行う、といった「何かしら販売する」というケースが見えていたんです。

それであれば「販売に関する機能をオプションとして提供すれば良いのでは」となり、「ロリポップ! byGMOペパボ」のオプション機能として提供したことが「カラーミーショップ byGMOペパボ」の始まりでした。

機能が好評だったことを受け、「独立したサービスとして、ネットショップのサイトを簡単に作れて、カゴ機能を持つサービスを提供しよう」という経緯で「カラーミーショップ byGMOペパボ」が立ち上がりました。

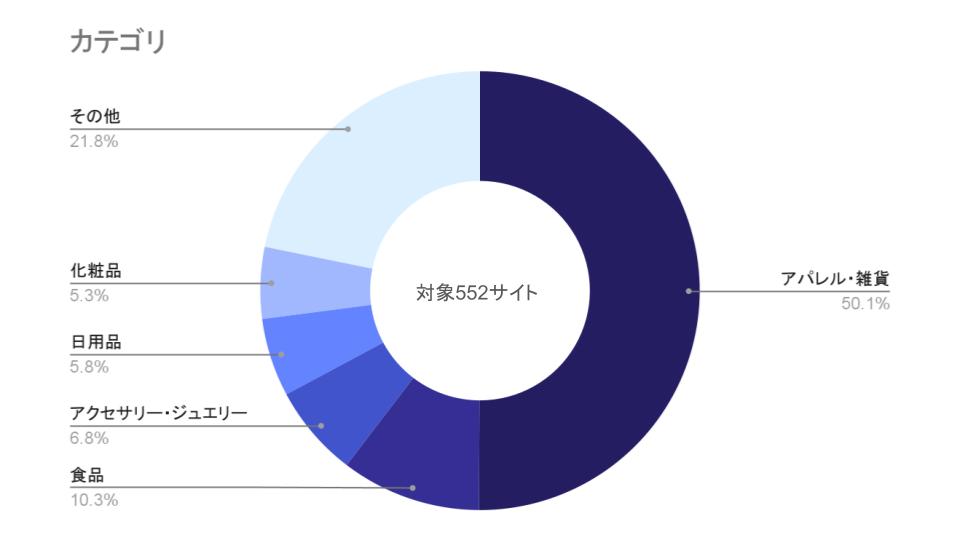

そういった経緯もあり、「カラーミーショップ byGMOペパボ」開始当時は個人事業主に近い方、生産者さん、個人でファッションアイテムなどを製作している方が多かったです。現在も他のカート事業者さんと比べて、法人のアパレル企業や食品を扱う事業者さまの割合が多いです。

サポート体制やショップとの距離感の近さが強み

――「『カラーミーショップ byGMOペパボ』の強みはここ!」と思うポイントを教えて下さい。

寺井氏:手厚いサポート体制ですね。とにかく早くショップさまの悩みに回答できることが一番のサービス価値だと思っていることもあるので、24時間対応できるAIチャットを設置しています。もちろんAIだけで解決できないこともあるので、その部分はメールや電話など人による充実したサポートを提供しています。

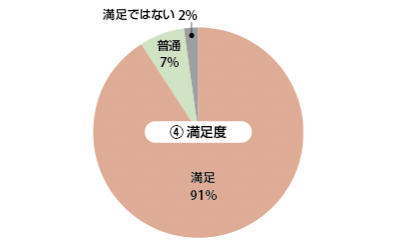

自社調査で94%の方がサポートに「満足している」という数値も出ていますし、他のカートから移行したショップさまからも「すぐに回答をもらえて解決につながった」という声をいただいており定性的な面からも、サポートには好評いただいているのかなと。

2023年から提供開始した「プレミアムプラン」のECアドバイザーもその1つです。ショップオーナーさまから「EC運営を1人で行っているので孤独」というお声をよく聞きます。

大規模な会社・組織であってもEC担当者は1人だったり、中小企業では経営者が自らECを事業の柱にするために取り組んでいたりすることもあり、「なかなかアドバイスをもらえない」という悩みを抱える方も多いと感じています。そういった点をECアドバイザーによってサポートすることで非常に喜んでいただけています。

太田氏:私は2つあると思っていて、1つ目はショップさまとの距離感の近さ。たとえば「カラーミーショップ大賞」の表彰式やその後には交流の場を設けたり、EC事業者さんや製作会社さんなどとの情報交換・交流を目的とした「Carty(カーティ)」を実施したりして、ショップさまと直接交流することで距離感の近い運営ができていると思っています。

2つ目がコストパフォーマンスの良さ。現在、ECサイト構築サービスは無料で行えるものから高価格帯のサービスまでさまざまです。

無料サービスだとコストは抑えられても機能が足りないという面があると思いますし、一方で価格が高いサービスだと想定よりコストがかかってしまうケースもあります。そういった点で見ると、「カラーミーショップ byGMOペパボ」はコストを抑えつつ、法人でもしっかり利用できる機能を実装しているので、「コストパフォーマンスが良い」「かゆいところに手が届く」といった声をいただくことも多いです。

――「かゆいところに手が届く」価格感と機能の提供は、ショップさんとの距離の近さを生かして、実際の声を拾って実装できており、強みにもつながっているのでしょうか。

太田氏:そうですね。たとえば管理画面などのアップデートも、ショップさまのさまざまな声を拾いつつ、いろいろなケースを想定して慎重にアップデートしています。サービスリリース当初に比べると、機能数が増えていても使いやすい状態になっていると思います。

「事業者さんの努力を称える場を作りたい」から始まった「カラーミーショップ大賞」

――2025年で「カラーミーショップ大賞」が10回目を迎えます。始まった経緯を教えて下さい。

寺井氏:「カラーミーショップ byGMOペパボ」で構築した多くのECサイトや、それを作った事業者さまの努力をきちんと称える場を作ることを目的にスタートしました。また、ECに関する事業活動をしている人たちに、1つのモデルケースというか「こういう人たちがいますよ」ということを業界全体にアウトプットすることも目的としています。

この2つが主な目的ですが、「カラーミーショップ大賞」を開催することで、表彰式やEC事業者さま同士の交流の場、横のつながりを作れるという副次的な効果も出ていることもあり、継続して開催しています。

横のつながりができることで、コラボレーションして商品を開発したり、EC運営上の知見を共有したり、会社の事業を運営する上での課題やお悩みをラフに相談したりしている、ということは実際にショップさまから聞いています。

私たちとしても、「努力してEC事業を発展させている方々をきちんと敬意を持って表彰していきたい」という気持ちが、開催のモチベーションにもなっています。また、表彰を通じてショップさまのモチベーション向上や、事業のより一層の発展といったところにもつなげられているのではないでしょうか。

――「カラーミーショップ大賞」を通じて、EC事業者の人たち、ユーザーの人たちにどのようなことを伝えたいでしょうか。

寺井氏:事業者さんには「継続している人はすごく強い」ということを強くお伝えしたいですね。「カラーミーショップ大賞」受賞に至るまでに、ほとんどの方はSNSの運用、商品開発、ECサイトのブラッシュアップなどを継続して行っています。

また、「カラーミーショップ byGMOペパボ」の新機能や「アプリストア」で新たな連携を開始した際、「まずはチャレンジしてみる」ということをずっと継続している人たちは、結果として自社ECを事業の柱として立ち上げられています。大賞がそういったことを知っていただく機会になって、業界全体の発展にもつながればうれしいです。

消費者の方には、SNSのキャンペーンなどを通じて「日本各地にこういった形で事業や商いをしている人たちがいて、こんなにも素敵な生産物や商品がある」ということをどんどん知っていただきたいと思っています。

太田氏:ありがたいことに、受賞ショップさまがメディアに取り上げられることもあります。そうすることで世の中に広まっていき、消費者の方にも「こういう商品があるんだ」と知ってもらう、購入してもらえることがうれしいです。

「受賞がきっかけで露出が増えて、売り上げが伸びました」とショップさまから聞くのもすごくうれしいですし、結果的にそれがEC業界の発展につながっていくと思っています。私たちも引き続き頑張っていかなきゃいけないな、と強く感じています。

以前、ECを運営しているものの、EC部門が社内であまり目立っておらず、他の社員の方たちからは「ECをやっているな」というくらいにしか思われていない和菓子屋さんがいまして。「カラーミーショップ大賞」を受賞したことで、職人さんたちがEC運営にも協力的になったという話を聞きました。表彰式に出席するまでは「そういう賞があるんだね」といった反応だったのが、「受賞したよ」と社内に持ち帰ると皆さんが「ネットショップを運営していて良かったね」となり、ECへの理解が深まるきっかけにもなったそうです。EC担当者のプレゼンス向上にもつながっていることはうれしいですね。

インターネットでモノを買うことに変革が起きたと感じた「イーエスブックス」

――通販・ECは20年以上の歴史がありますが、寺井さん、太田さんそれぞれ年齢も経験も異なるなかで、通販・ECに対して感じたこと、印象に残っている出来事を教えて下さい。

寺井氏:EC体験の初期の頃の話になるかと思いますが、Amazonの登場で書籍の購入体験が変わり、自分のなかで「何かすごいことが起きているぞ」と感じていました。

国内では、1999年にイー・ショッピング・ブックス(現在のセブン&アイ・ネットメディア)が「イーエスブックス」というサイトを立ち上げ、そこで購入した書籍を「セブンイレブン」で受け取って支払いも行えるというサービスをスタートしました。ちょうどそのとき大学生で、「モノを買うということに、世の中ではすごいことが起きそうだな」と思ったことがとても記憶に残っています。

今振り返ると、それまで通販では一般的だった振込用紙で振り込むという方法から、インターネット上で物を購入する際の決済方法にクレジットカードや銀行振込が選べることや、「セブンイレブン」の店頭で支払えて商品も受け取れるというのは、インターネットを介してモノを買うということにすごく変革が起きたのではないかなと。

配送面でも、コンビニで受け取ることで、配送負荷軽減につなげる入り口になっていたのかもしれません。今以上にクレジットカードの情報などをECサイト上で入力することに抵抗があった時代において、コンビニで受け取れる・支払えるところが、EC利用のハードルを大分下げていたような記憶があります。

太田氏:私が物心ついたときにはいろいろなモノを便利に買える時代でした。 自分でモノを買おうと思ったのは高校か大学生くらいだったと思うのですが、そのときにはECで自由に買い物ができました。なので、今の寺井の話も初めて聞きましたし、まったく違う時代だなぁと(笑)

大学卒業から10年ほど経ちましたが、その10年のなかでもEC業界はすごいスピードで変わっているなと強く感じています。それこそ「自社ECってやる必要あるの?」という状態から、「1個の販路として必要だよね」という流れに変わってきていて。自社ECもただ開設して終わりではなく、「競合もECを運営しているなかで、どうやって売っていくのか」といった集客の方法などもどんどん変わっている。このスピード感にサービスを提供する私たちもしっかりついていかなければいけません。

実際にGMOペパボに入社してEC事業者の皆さんと接することで、私たちのサービスがどう成長していくかで、事業者さんたちの成長も変わってくるということを強く認識しています。そこは入社してより気が引き締まり、私たち自身が進化し続けなきゃいけないと改めて感じています。

技術の発展がEC事業者の取り組みをサポートしてくれる

――この20年でスマホの普及、セキュリティ強化など、インターネットやシステムに関連した状況も目まぐるしく変化していると思います。システムエンジニア経験のある寺井さんから見て、こうした状況の変化が通販・EC業界にどのような影響を与えていると思いますか。

寺井氏:元々は店舗で売っていたものをインターネットを介して売るということがEコマースの根本だと思うのですが、技術がどれだけ発展しても、その根本となる行為そのものはあまり変わらないと思っています。

技術の発展によって表現の仕方が変わったり、物事を伝えることを支援する技術のバリエーションが広がったりしてくると考えているので、事業者さんは事業成長のためにどのような取捨選択をしていくのかは1つポイントになるのではないでしょうか。

たとえばセキュリティ面でも、技術が発展すればサイバー攻撃の方法も増えてしまうので、その対策を事業規模などに合わせて判断する必要がありますし、その他の施策でもさまざまな判断軸を持つ必要があるEC事業者さんは大変なこともあると思います。

一方で、技術が発展することでその大変な面をサポートしてくれるとも思っており、その1つとしてAIにはすごく注目しています。

今のEC事業者さん達は20年前と比べて、SNS運用、マーケティング、商品開発、コンテンツを充実させるために動画を作る、動画もショートと長尺2パターン作る――など実施することが多岐にわたっています。そういったこともAIがサポートしてくれるのではないかと。

今後はEC事業だけではなく企業の事業活動すべてにおいてAIの活用は広がってくると思っています。労働人口が減少するなかで生産性をどのように上げるのか、そういった面でも技術が解決できることは多いと思うので、AIなどを活用せざるを得ないところは正直あるかもしれません。

若年層は「どこから・誰から買ったか」に付加価値を感じているのでは

――太田さんは若い頃からスマホに触れている世代かと思いますが、若年層の通販・ECの利用傾向や、SNSの活用方法などについて、特徴があれば教えて下さい。

太田氏:若年層も含めてですが、大切なことの1つ目は「購入のしやすさ」。今の時代、ほとんどの人がスマホを持っていて、スマホで商品を購入すると思うので、レスポンシブなテンプレート、いかにスマホで購入しやすいようにするかが大事なのかなと。

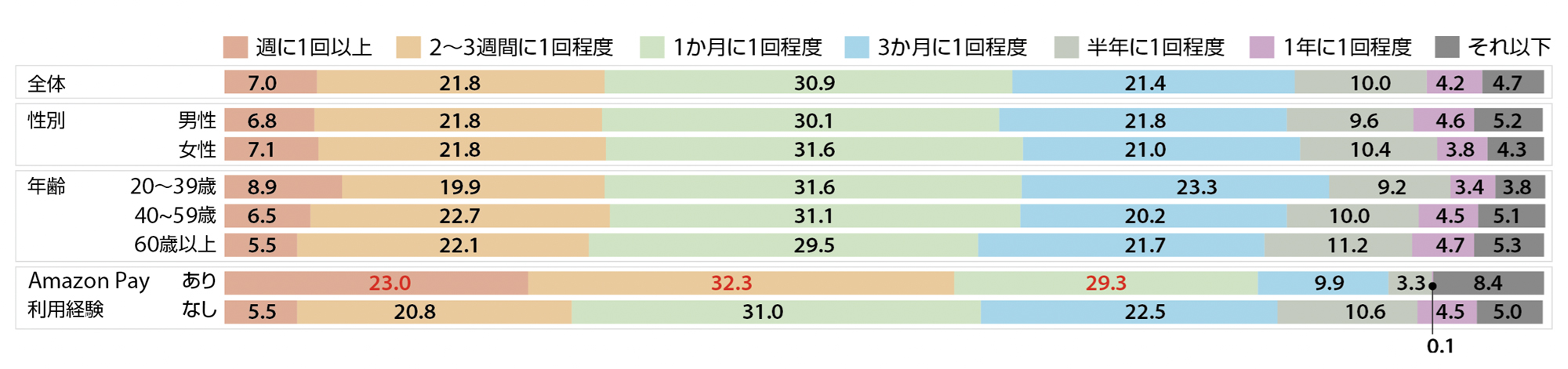

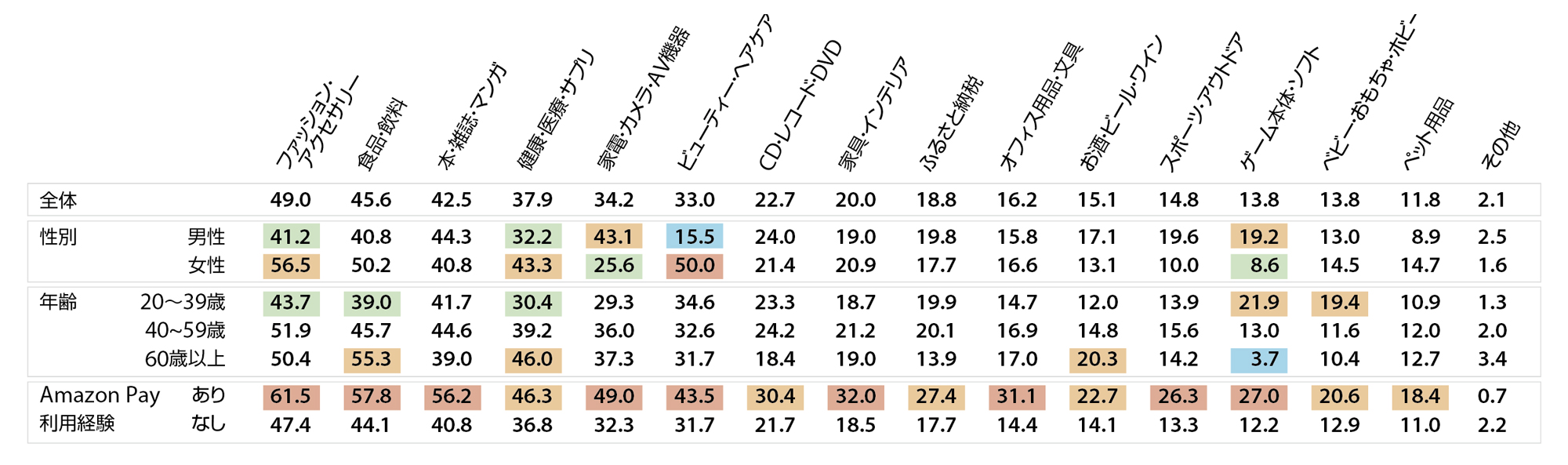

それから、ECで買い物する際に手間がかかるとすぐにECから離脱してしまうのは今の時代の特徴でもあると思っています。クレジットカードや住所などをいちいち1個ずつ入力していくと面倒になって途中で離脱というケースが多々あると思うので、スムーズに購入できるID決済などはすごく重要になるのではないでしょうか。

もう1つはSNS活用にもつながるのですが、「どれだけストーリーを伝えられるか」。ECが広まってさまざまな商品がどこでも買える状態になってきているなかで、差別化が難しくなってきています。そうなったときに、きちんと商品のストーリーを作って伝えることで、どれだけ差別化できるかは大切です。そのためにSNSや「WordPress」などを活用してストックとして残るメディアで、「自分たちの商品はどのように心を込めて作ってきたか」「どうやって作られたか」を伝えていけると、自社を選んでもらいやすくなるかもしれません。

――若年層の人たちはさっと見てさっと判断するイメージがありましたが、きちんとコンテンツを確認して判断しているんですね。

太田氏:2軸あるかなと思っていて。もちろんさっと買うシーンもあるとは思いますが、「さっと買う」に至るまでに何かしらのトリガー、たとえば「この商品はあのインフルエンサーも使っていたよね」「あの商品ってああいうCMやっていて、雰囲気よさそうだよね」といった意思決定が入っているはずなんです。なので、商品のストーリーをきちんと伝えることは大切だと思っています。

若い世代の人たちの話を聞いていると、同じ商品でも「誰から買ったか」「どこで買ったか」をすごく意識していると感じます。「どこで・誰から買ったか」という付加価値のようなものを感じているのではないでしょうか。

たとえば極端な話ですが、同じ服でも安さを売りにしている量販店で買うのか、おしゃれなセレクトショップで買うのかで、今の若い世代の人たちはまったく感じ方が異なると思っています。オンラインで考えると、モールで何となく買ったのか、それともきちんとSNSなどを運用・発信しているECサイトで買ったのかでは、感じ方が変わってくるのではないでしょうか。

コンテンツの発信、継続することが今後重要になる

――コロナ禍を経てEC実施企業も増加し、消費者がEC利用に慣れ、賢く利用するようになってきていると思います。一方で節約志向の高まり、EC実施企業の増加により、自社の商品・サービスを見付けてもらいにくくなるといった懸念もあるかと思います。そうした状況のなかで、2025年以降の通販・EC業界はどのようになっていくと思いますか。また、通販・EC事業者が今後注力すべきポイント・情報などがあれば教えて下さい。

太田氏:注力すべきポイントとしては、先述の通りどれだけコンテンツを発信していけるかだと思います。購入してくれる人が限られている商品が世の中にたくさんあるなかで、どう自社の商品を選んでもらうかを考えると、やはり知ってもらうことが重要です。

意識することでは、どれだけAIを活用して効率よく事業を運営していけるか。遅れてしまうとどんどんトップの企業さんと差が出てくると思うので、キャッチアップしていく必要があると思っています。

寺井氏:どのような市場環境になったとしても、やはり継続していくことが重要だと思っています。ECを運営する企業が増えているなかで、SNS、メルマガ、商品開発、さまざまなことを継続することで一定のポジションを確保することにつながるのではないでしょうか。

一時的に他の事業にシフトする事業者さんもいるとは思います。けれど、世の中がどう変化していくかわからないなか、ECという1つの柱を立て続けるためにも、ECの事業活動自体を継続しつづけることは大切です。

先ほどEC事業者さんの支援でAI活用のお話をしましたが、購入する側もAIを活用して商品を見つけることがおそらく増えてくるのではないかと思っています。生成AIの情報がどこから生まれているか考えると、ホームページに掲載している、SNSで発信している情報です。今後、検索にもAIが使われる世の中がきたとしても、発信し続けてコンテンツを蓄積し続けることで、購入者の方にもつながっていくと思っています。

2025年以降はAIをどう活用するのかと、使われることを想定してどのように動くのかがポイントになるかなと。

「カラーミーショップ byGMOペパボ」のイメージを変えていきたい

――「カラーミーショップ byGMOペパボ」全体と、「カラーミーショップ大賞」について、今後どのような施策を行っていきたいか、展望を教えて下さい。

寺井氏:「カラーミーショップ byGMOペパボ」事業全体としては、「『カラーミーショップ byGMOペパボ』は個人向けのサービス」という印象を持たれていることが多いので、そのイメージを変えていきたいと思っています。

この20年で法人企業の利用が相当増えました。中小企業がフル活用できるようになっていることは、20年という節目も迎えたので、もっと知っていただきたいですね。

そのために「プレミアムプラン」やID決済を提供している、APIの解放などを行っていることをきちんと発信していく、既存機能をより深化させていき、利用者の皆さまによりご満足いただけるプロダクトサービスにしていきたいと考えています。

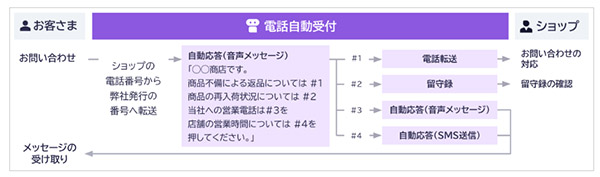

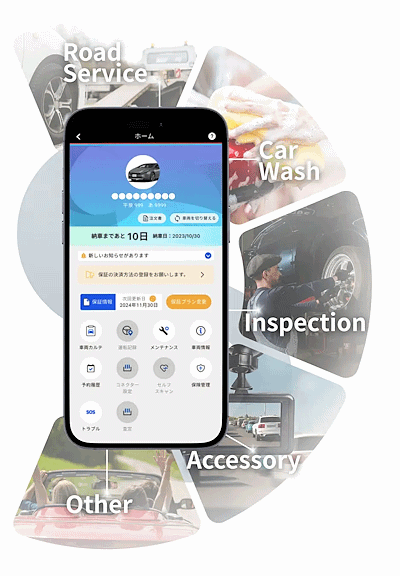

たとえば2025年1月から自動音声ガイダンスとAIを活用して問い合わせ対応の負担軽減につなげるサービス「電話自動受付」を提供しています。EC構築というコアの部分は勿論、その周辺についても私たちが支援できることに取り組んでいきたい。今後も国内の事業者さんたちの事業成長を支援していきたいと思っています。

太田氏:「カラーミーショップ大賞」は何よりも継続していくことが重要だと思っています。ショップさまとのつながりも大切にしていきたいですし、何よりショップさまの努力が報われる瞬間があってほしい。こうした場を設けることでEC業界の発展につながってほしいと思っているので、今後も実施していきます。

――今後賞を増やすなどの予定はありますか。

太田氏:そうですね、賞の拡充なども視野に入れています。あと、従来までは私たちからショップさまにオファーを送り、オファーを受けて下さったショップさまを一時審査させていただく形式だったのですが、2025年からはもう少し間口を広げる目的で、自己推薦も受け付ける形式に変更しました。「カラーミーショップ大賞」に関係する人たちを少しずつ増やしていくなど、時代に合わせて少しずつアップデートしながら継続していきたいと思います。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:サービス開始20年を迎えた「カラーミーショップ byGMOペパボ」。事業者に寄り添いながら歩んだ歴史、EC事業者が今後意識すべきポイントなどを取材

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

板長は店長、ベテランは社員、新入りは新人・ベテランアルバイト・アルバイト、という風に分けてみると、EC事業者であればわかりやすいかもしれません。それぞれの人たちが各パートを進めるという方法で、板前が皿洗いや下ごしらえをしていたらどうでしょう? 生産性が一気に下がってしまいます。

サラリーマン時代に、競合の仲の良いお店のスタッフと「自分たちは、暇ではないけれど『暇』と言える時間がないとダメだね」とよく話していました。ただこれはサボっているわけではなく、現場全体を見て状況を把握しつつ、次の一手を考えたり情報収集をしたりするということです。

切羽詰まっていると、目先の施策は考えられても、未来の施策には目が行きにくいですからね。また、トップがプレイヤーになりすぎると、現場の1人ひとりを見ることが疎かになってしまいます。そしてその弊害はゆっくりと静かにやってきます。