中国でスタートした越境ECの新制度により、税制制度のほか、通関の仕組みも変更されました。ただ、突然の発表だったため中国の現場は大混乱。保税区を活用した越境ECなどに大きな影響が出ているため、中国政府は5月、一部の新制度は1年の猶予期間を設けるといった施策内容を公表しました。新制度に関する内容や現状を踏まえ、今後のビジネスの可能性を解説します。

押さえておくべき中国向け越境ECの変更点&影響の4ポイント

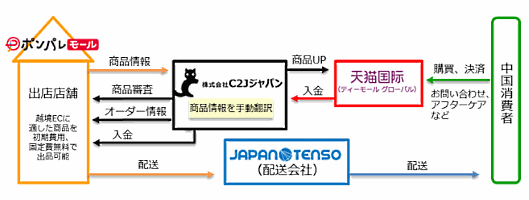

越境EC試験区(保税区)を活用した中国向け越境ECは多くの日本企業が利用しています。上海、重慶、杭州、寧波、鄭州の各拠点で2013年8月に施行・スタートし、中国全土の都市に越境EC試験区は広がっています。

保税スキームを活用した物流は、従来の直送方式(日本から中国に個別配送する方法)や正規通関商品(一般貿易方式)に比べ、コスト面や配送スピードなどで圧倒的な優位性があるのが特徴。国内外の企業がその仕組みを活用し、中国越境EC事業を行っています。

この保税区活用を対象にした越境ECの新制度が4月にスタートしました。これまでは暫定的な位置付けとしての運用だった越境EC試験区でしたが、中国政府は保税区を活用した越境ECを“輸入における一般的な制度”として位置付けました。

新制度のスタートにより、行郵税(個人が海外で買ってきたものや個人輸入品に対して課税する税金)による課税スキームではなく、一般貿易と同じスキームで輸入増値税(流通段階で商品に対して課す税金、一部商品は消費税も課す)を課す仕組みに変更しました。

こうした税制のほか、通関手続きなどの制度も変わりました。その内容や影響をまとめると……

- 越境EC商品に関しても輸入許可書(通関単)が求められるようになる

⇒ 通関単(正式名称は「入境貨物通関単」で、輸入港検疫局が審査し、問題がなければ検疫局が署名する通関証明書)が必要になり、手続きや審査が必要になる。商品によっては輸入許可証、輸出国の原産地証明書、放射能合格証明書などを事前にそろえなければならない。一般貿易の際には必ず必要なもの。 - 保税区を活用して販売できる商品区分リストの公表

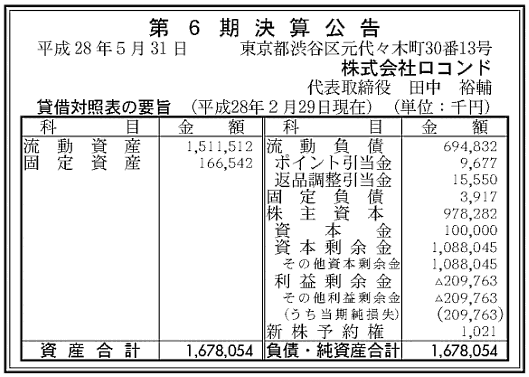

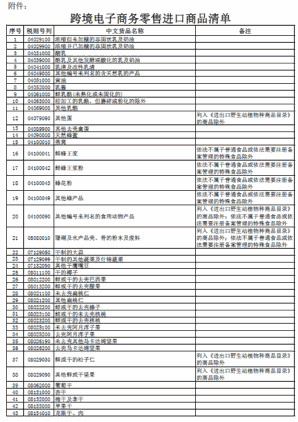

⇒ 4月8日と18日の発表で公表された商品カテゴリリストは1293種類。2回目の公表で、現状の越境ECで売れ筋となっている商品ジャンルはカバーされた。リストアップされた商品は税関に輸入許可証を提示する必要がない。一方、化粧品、健康食品、粉ミルクなどはリストアップされたものの、販売のための高いハードルが設けられた。

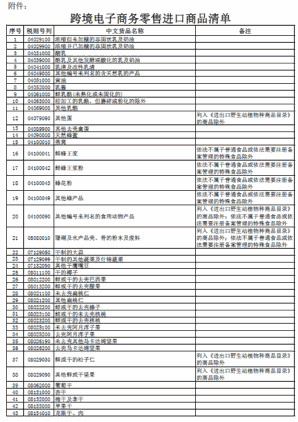

保税区を活用して販売できる商品区分リスト

- 化粧品、健康食品、粉ミルクなどが大きな影響を受ける

⇒ 一般貿易で輸入販売が難しかった商品も、越境ECでは販売することができたため大きなメリットがあったが、今後、一般貿易と同レベルで通関手続きを経ることが厳しくなると予想される(申告書発行に必要な原産地証明および契約などの資料が取得できないケースが多いため、保税区経由での輸入を諦めざるを得ない状況が多発している)。化粧品や健康食品、粉ミルクなどは、初回輸入する際に輸入許可証の提出が必要とされた。今後、保税区を経由した販売が事実上難しくなるため、影響がかなり大きい。 - 1度の購入金額の上限は2000元が厳格になる

⇒ 消費者が越境ECにスキームで商品を購入する場合、1回の購入の上限金額を2000元に変更した。上限を超える高額商品に関しては、一般貿易と同じ課税の仕組みを適用する。

⇒ 越境CtoCサイトの場合、ブランド品を取り扱う個人バイヤーの販売が厳しくなる。

ただ、中国政府がこうした制度の変更を発表した当初、明確なルール(各保税区管轄の政府機関の判断基準)が定まっていなかったため、各EC事業者は手探り状態で動いていたのが実情です。

突然の発表による混乱と1年間の延期

税制度の変更と合わせて、商検(商検局が中国で販売・使用される商品の品質や安全性が国の基準に達しているかを検査すること)も問題となりました。

保税区を活用した越境ECは、中国国内の保税区域に商品在庫を置いて、簡易的な通関手続きを行ってから個配を行う仕組み。当然、一般的な通関手続きと越境ECの基準が異なるため、事業者は混乱しました。

今回の新制度は個人輸入から一般貿易に基づく基準へと変更されたため、多くの事業者は「税制が変わる」という認識がほとんどでした。しかし、制度の概要が実際に発表されると、税制変更以外の通関手続きに関しても大きな変更があることがわかり、越境EC事業者は大混乱に陥ります。

多くの越境ECモール(サイト)では発表直後、今後売れなくなる可能性の高い化粧品・健康食品・粉ミルクなどで、安売りなど在庫処分的な販売が頻繁に行われました(一般貿易並に通関手続きが厳しくなると予想されているため)。

たとえば、4月8日~5月8日の1か月間、アリババの本拠地がある杭州の越境EC総合試験区では1日平均4.6万件の出荷となり、57%も出荷量が低下したとのことです。

また、他の保税倉庫に関しても、「在庫が激減した」「今のうちに直送対応するため商品を海外に持ち出した」といったニュースがネット上であふれました。

この期間は、各越境EC総合試験区の担当者も運用基準の判断がつかなかったため、海外からの入庫を一旦ストップした例が多かったそうです。これも保税区の越境EC在庫が激減した理由です。

その混乱を鎮静化させるため、中国当局は5月5日に各部の責任者を集めた会議を実施し、次の措置を行うことを決定しました。

正式決定した内容

- 税率に関し、新税制を適用する

- 通関に関し、以前の基準を一定期間継続する

- 通関に関し、移行期間として1年の猶予を置く

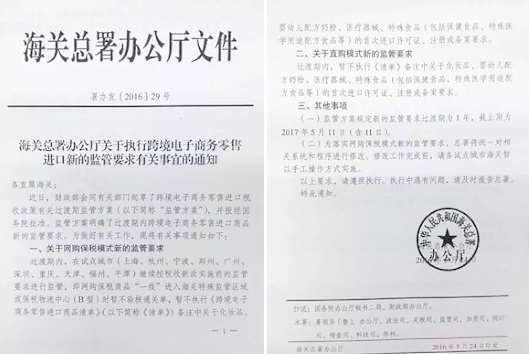

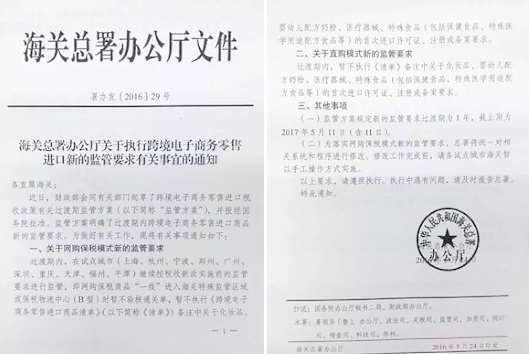

そして5月24日、中国税関官報によって通知が文書で発表され、上記の会議内容が正式に決定しました。保税方式による越境ECに関する新たな管轄ができるまでの猶予期間は2017年5月11日までです。

中国の当局が通知した資料(中国税関官報)

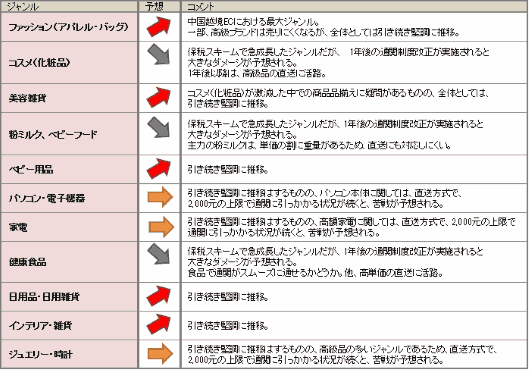

今後の中国向け越境ECのジャンル別予想

今回の制度変更で、保税スキームを活用した越境EC事業を行う事業者は、ルールに即した運用が求められます。そのため、さまざまな影響が出てくるでしょう。主なカテゴリに関する影響を予想してみました(※税制変更ではなく通関制度変更に絞った内容としています)。

中国向け越境ECのジャンル別市場予測

中国政府が発動した越境Eの新制度は、課税や商品検閲を免れる「直送モデル」、中国で巨大な市場(流通量)となっている個人が行う「代理購入(代購)」の排除が目的であるという目的から考えると、今回の新制度によって、保税方式が越境ECの主流から外れることはないでしょう。

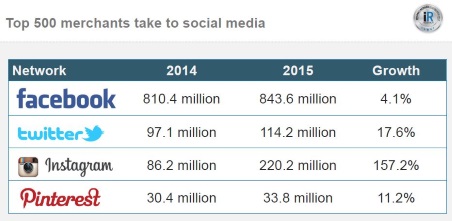

販売方法別のEC市場規模

- 中国人が海外旅行などで購入をする金額 → 年間約7500億元(約12兆6000億円)

- 淘宝(タオバオ)や微信(Wechat)や微博(Weibo)などを通じた代理購入的なCtoC(非正規通関による市場規模)→ 3000億元(約5兆円)

- 保税方式による越境EC → 176億元(約3000億円)

中国政府の目的通りに対策が進めば、保税方式による越境ECはまだまだ大きな成長余地がある販売方法です。

ただ、一般流通に即した制度運用になることから、1年後以降は化粧品、健康食品、粉ミルクなどのベビーフード・食品といったジャンルは、厳しい状況になると予想されます。このカテゴリを扱う事業者にとっては、次のような対策が求められるでしょう。

【小売業】

猶予期間終了までに売ってもうける。また、越境ECユーザーを囲い込む。1年後以降、(もし本当に)厳しくなった時のために、別の商品カテゴリを準備しておく。1年後の新制度でも販売できる商品はあるので、その情報と商品の仕入れ先を確保しておく。

【メーカー】

猶予期間終了までにしっかりと自社商品のブランディングをしておき、1年後以降、(もし本当に)厳しくなった場合でも、ユーザーが「料金が高く、時間がかかる直送方式でも購入したい!」と思ってもらえるようにファン化を進める。また、人気の出た商品であれば、代理購入による人気商品として、日本での売り上げが伸びると思われる。

といった準備を進めることを推奨します。

越境ECは、最大カテゴリのファッションや美容雑貨、ベビー用品、雑貨など売れ筋が多くあり、一般流通から見ると優遇されている面があります。そのため、保税式越境ECは、大きな成長が見込まれている有望な分野であることは変わりません。

中国市場を狙う日本企業は、現状の制度変更をよく理解し対応をし続けることで、大きな流通額を見込むことが可能です。日本以外の多くの国が、中国市場を狙い、越境EC市場で売り上げを伸ばそうと日々努力をしています。

個々の事象にとらわれずに、その場その場できちんと対応し、中国という巨大マーケットに少しでも多くの日本商品が流通することを切に希望します。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:中国の新越境EC制度、通関と税制の変更内容は知ってる? 今後の見通しも徹底解説

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.