2019年は、中国では「ソーシャルEC元年」と言われています。「ソーシャルEC」とは、電子商取引の概念の1つで、ユーザーが直接、店舗から商品やサービスを購入するのではなく、SNS上の信頼や評判を介して購入するという、いわばソーシャルメディアがECの主戦場になるという考え方です。

このソーシャルECの潮流に、独自の強みを発揮するだろうと多くの中国EC関係者が予想しているのが、「WeChat(ウィーチャット)」の「ミニプログラム」というソリューションです。今回は、このミニプログラム誕生の背景から、サービスの優位性、相関するソーシャルECソリューションについて解説します。

中国最大のSNS「WeChat(ウィーチャット)」

「WeChat」は中国名で微信(ウェイシン)と呼ばれる、月間利用者数が10億9800万人(2018年)を誇る中国最大のSNSプラットフォーム。運営会社は騰訊(テンセント)という、世界最大級のゲーム、アプリ開発を展開するIT事業会社です。

「WeChat」のロゴ

日本で例えると、LINEとFacebookを掛け合わせたようなSNSで、「PayPal」のような電子決済機能「WeChat Pay」を搭載。商品・サービス購入、電気・ガス・水道、公共サービスの支払いに至るまで、あらゆるシーンで利用されています。「WeChat」は中国人にとっては社会インフラといっても過言ではないサービスです。

アプリのようでアプリではない、WeChatミニプログラム

2016年、「WeChatの父」と呼ばれる張小龍氏(現テンセント社シニアバイスプレジデント)は、「ミニプログラム」という概念を発表しました。背景にあったのは「WeChat」の公式アカウントサービス事業の拡大の次の一手でした。

「WeChatの父」、張小龍氏(写真は2019年初セミナーの様子:「WeChat公開課」公式アカウントより)

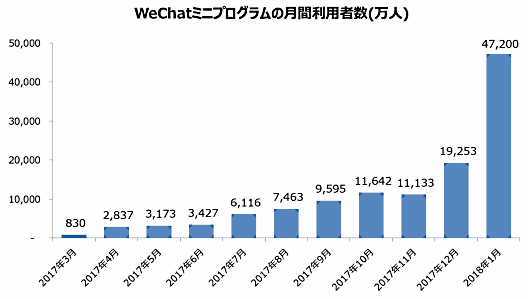

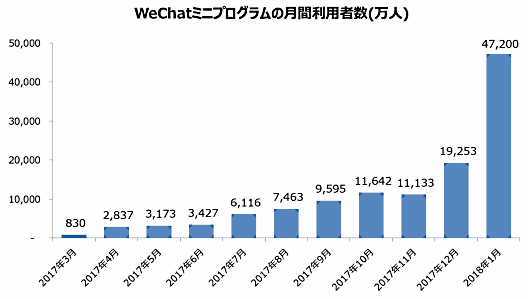

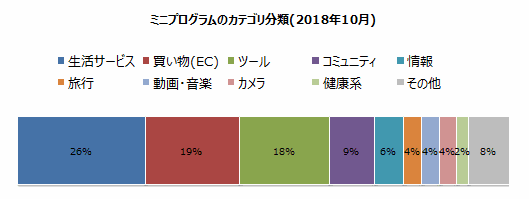

テストを経て、2017年1月、正式にリリース。2018年には4億ユーザーを突破、およそ200万のミニプログラムが開発され、ゲームやツールなど、200を超える多様なカテゴリが存在します。

QuestMobileの公開資料「2018中国移动互联网春季报告」を元に作成

iiMedia Reserchの公開資料「2018中国小程序发展洞察报告」を元に作成

「WeChatミニプログラム」を簡単に説明するとは、「WeChat」アプリの傘下にあるインストール不要の軽量アプリ。インストール不要にも関わらず、機能面はアプリに劣りません。

WeChatミニプログラムの例:ECモール「多商戸商城」

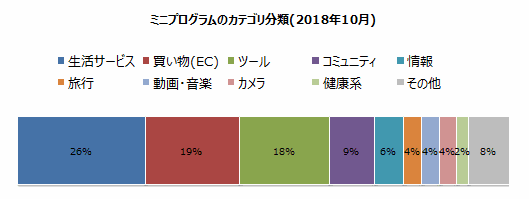

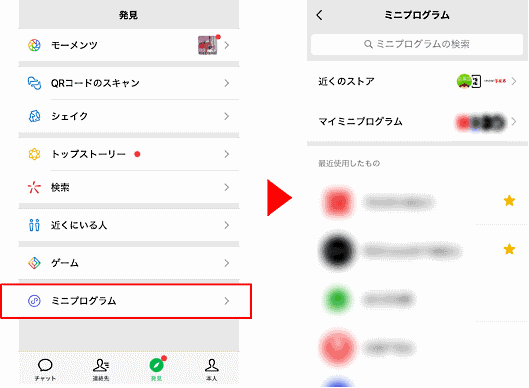

ユーザーはWeChatの「発見」ページの「QRコードのスキャン」、「検索」、もしくは「ミニプログラム」を使うと、ミニプログラムのページに入ることができ、Webサイトのように簡単に閲覧、利用できます。

GPSと連携した近くのストア、使用履歴のマイミニプログラム、最近利用およびお気に入りを分類表示してくれる

ミニプログラムの優位性

ミニプログラムの優位性は、アプリと比較するとわかりやすいです。アプリはインストールに時間を要するだけでなく、端末容量と通信データを消費します。アプリの更新も必要となり、さらに容量を消費することになり、端末処理のスピードが遅くなることもしばしばあります。

また、通知や位置情報も「設定」から操作する必要があります。オンにしたままだと、通信データだけでなく、バッテリー消費の要因にもなります。通知機能はユーザーによっては煩わしさを感じることもあります。使用頻度が下がったアプリを、スマホ画面のどこに置いておくかも地味な悩みかもしれません。

一言で言えば、「ミニプログラム」はこうした悩みを一気に解消するものなのです。端末データの容量は気にせずに利用できるため、ユーザーは気軽に使用することが可能。インストール不要に加え、更新作業の負担も感じなくなるので、非常に高いユーザー体験を得ることができます。

巨大なWeChat圏からの「ソーシャルグラフ拡散」

ユーザーは面白い話題や価値ある情報を発見すると、「WeChat」を介して友人にシェアします。10億9800万人のユーザー基盤を有する「WeChat」に組み込まれている「ミニプログラム」も同様に、「WeChat」を介してシェアされていくことができます。

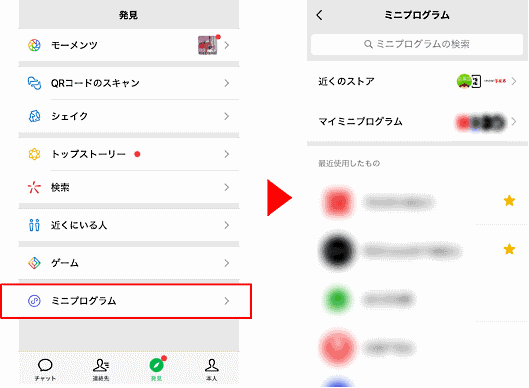

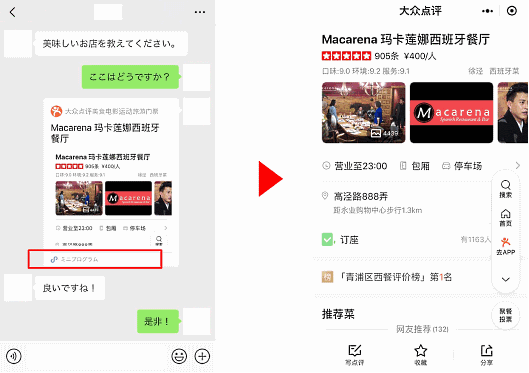

つまり、「ミニプログラム」はソーシャル上の拡散において「WeChat」の拡散力という破格の強みを持っているのです。もしも1人のグルメ嗜好者が美味しいお店の「ミニプログラム」を発見すると、SNS上の友人であるソーシャルグラフ同士のチャット、つぶやき(モーメンツ)を通して拡散に次ぐ拡散方式で新しいユーザーへと広がっていくのです。

「WeChat」のチャットでの「ミニプログラム」拡散のイメージ(左:WeChat、右:飲食店紹介ミニプログラム)

シェアの拡散でユーザーが爆発的に増加した事例

これから紹介する「跳一跳(テャオイーテャオ)」や「拼多多(ピンドゥオドゥオ)」といった有名なミニプログラムはこの方式でユーザーが爆発的に増加した事例です。

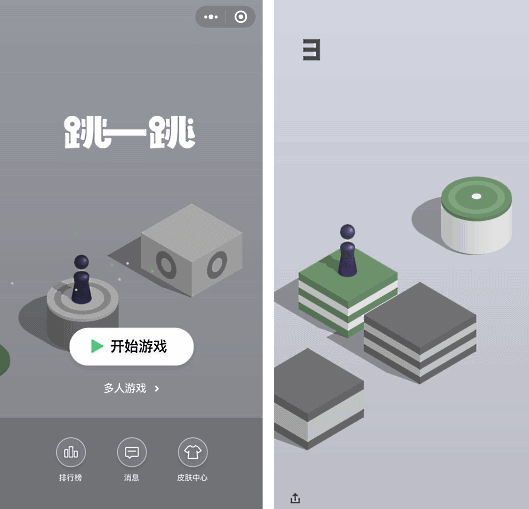

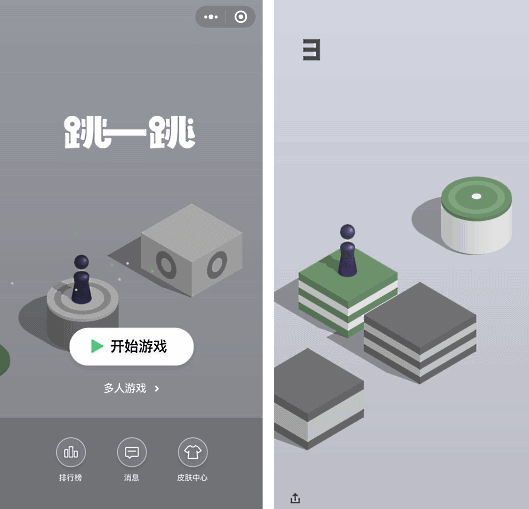

「跳一跳(テャオイーテャオ)」は「ミニプログラム」を一躍有名にしたゲーム型のミニプログラムです。操作は直感的で簡単、プレイヤーはタップ時間の長さで、ジャンプできる距離を調整して、ブロックを飛び越えていくゲーム。飛び越えた数だけ加点される、ちょっとした隙間時間にでもすぐに遊べるゲームなのです。

ゲームミニプログラム「跳一跳」のインターフェース

このゲームはユーザーのソーシャルグラフと連携しており、ユーザー間でランキング競争もできます。この「跳一跳(テャオイーテャオ)」は2017年12月28日のリリース後、わずか4日間でユーザー数は4億人を突破。これまであまり知られていなかった「ミニプログラム」は「跳一跳(テャオイーテャオ)」によってトレンドとなり、「ミニプログラム」の特徴である「簡単利用」「すぐに開始」「すぐに終了」「友達と共有」といったユーザーの理解促進に寄与しました。

次に紹介する「拼多多(ピンドゥオドゥオ)」は、2015年9月に設立されたソーシャル上の共同購入ECのプラットフォームです。「ユーザー間の推薦行動」、「ソーシャルグラフでの拡散」で大成功を収め、2018年現在でアプリの利用者数は3億人を超えるユーザー数となっています。

「拼多多(ピンドゥオドゥオ)」は、共同購入という仕組みが拡散の源泉でしたが、拡散を条件とした割引クーポン、タイムセールクーポンを巧みに利用して、できるだけ安く購入したいと思う数多くのユーザーを巻き込みました。そして、2017年にミニプログラムを公開すると、ユーザーは前年対比で1億人増加、売り上げも驚異なスピードで拡大しました。

「拼多多(ピンドゥオドゥオ)」ロゴ、アプリ画面

これまでのECでは、多くの企業はオンラインとオフラインをわけて宣伝してきました。オンラインでは「Tmall」や「京東(ジンドン)」といったECプラットフォーム内、EC外部のネット広告をメインに活用しているため、いかに消費者の注目を集め、ECサイトへ集客し、転換率を上げることができるかが主要課題でした。

一方、ソーシャルEC時代となった今、コンテンツ品質とコミュニケーション設計、低コストでの拡散が重要となっています。ソーシャル上で拡散を成功させる秘訣(ひけつ)は、企業側の発信に対して、消費者の意識を自ら進んで拡散する能動型へと転換させることと言えます。

「ミニプログラム」は「WeChat」傘下にあるため、導入企業は「WeChat」圏の膨大なユーザー資産を活用できるチャンスがあります。決済の障壁に関しても、ユーザーは「WeChat」登録情報連携を許可するだけ、わずか2ステップでさまざまな「ミニプログラム」にユーザー登録ができ、「WeChat Pay」ですぐに商品を購入できます。銀行カードとの紐づけ、新規登録の手間なども省けるため、登録転換率が高いのが「ミニプログラム」の強みとなっています。

ECの「ソーシャル化」、そのソリューションとしてのミニプログラム活用

ソーシャルEC時代のEC市場で勝つためには、既存ユーザーを活性化させながら、既存ユーザーのシェアによって新規ユーザーを呼び込むサイクルを作ることが重要となります。

ただ、「ミニプログラム」の簡単にスタートし、簡単に終了できるという特徴は、いわば諸刃の剣となります。離脱率を抑えてユーザーを「ミニプログラム」に定着化させるかは、自社で解決すべき課題となります。

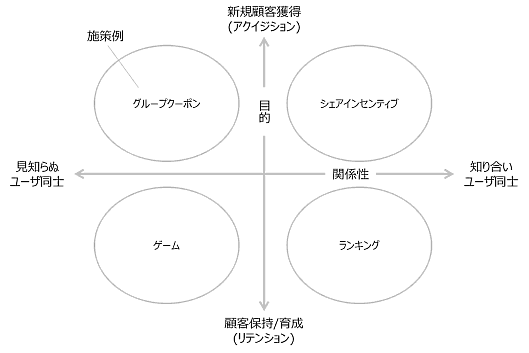

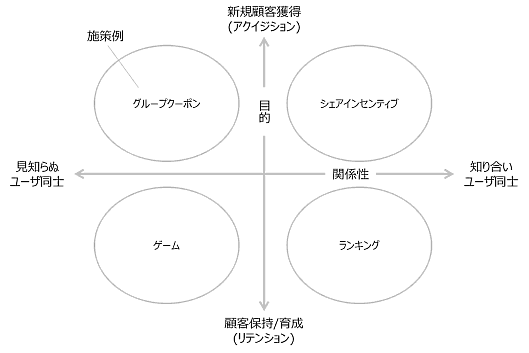

この課題を解決するには、新規・既存ユーザーの友達関係、見知らぬ関係という2つの軸で施策を組むことが大切です。つまり、知り合い同士、見知らぬ者同士をどのような施策で活性化させるかということです。以下の表はその関係とよく活用される施策を簡単に表わしたものです。

「ミニプログラム」を活用する施策の考え方(トランスコスモスチャイナ作成)

関係性で考える施策

- 知り合い関係への施策:知り合い同士のクーポンシェア、友達同士のランキングコンテンツなど

- 見知らぬ関係への施策:無関係な人同士がゲームなど興味・関心で集まる仕組み

アクイジション、リテンションといった目的で考える施策

- グループクーポン:購入希望者が一定数に達した場合に適応される割引。「拼多多(ピンドゥオドゥオ)」はこの施策を活用

- シェアインセンティブ:ユーザーの利益還元を求める心理を活用する施策。たとえば、読書アプリ、シェアや招待すると読書コインをゲットできる

- ゲーム:ユーザーの興味・好奇心の心理を活用する施策。たとえば、ゲームの中に商品動画視聴の対価としてゲームで利用できるポイントを組み込む

- ランキング:ユーザー間の競争心理を活用する施策。たとえば、ミニゲームのスコアランキングや、健康アプリの歩数ランキングなど

ちなみに、現段階で「ミニプログラム」はユーザーに対するプッシュ機能がありません(広告を除く)。そのため、上述したようなユーザー同士で情報を流通させる仕組みが必要になります。また、この課題を解決するために、「WeChat」の公式アカウントからの情報発信も有効です。

オンラインとオフラインの融合(OMO)でサービス品質を向上

「ミニプログラム」は、その仕組みをリアル店舗にも活用できます。オンラインとオフラインの融合(OMO:Online-Merge-Offline)によって、ユーザーの店舗での体験を向上し、満足度を高めることができるのです。

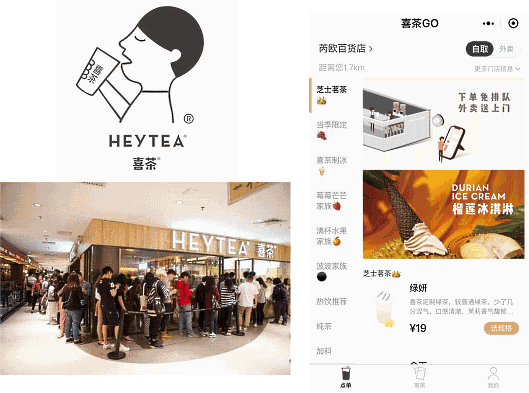

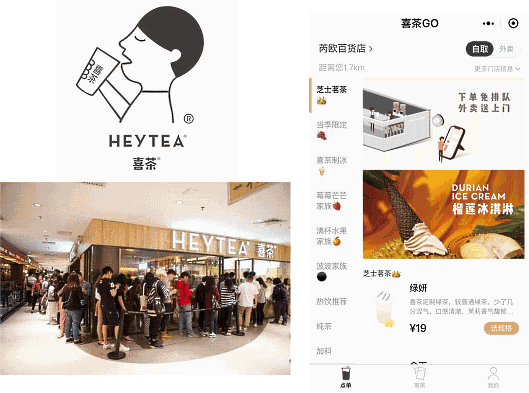

たとえば、若者の間で大人気のミルクティー店「喜茶(HEYTEA)」。以前は30分から1時間並んでようやく購入できるほどの混雑ぶりでした。そこで、同店は事前注文専用のミニプログラム「喜茶GO」を導入。注文の流れは簡単で、ユーザーは自分の位置情報を許可するだけで、位置情報によって推薦された店舗から注文できる仕組みとなっています。

これにより、レジスタッフの対応時間を低減し、厨房の作業効率もアップしました。何より行列に並ぶ必要の無くなったユーザーの満足度の向上は言うまでもありません。

HEYTEAの行列と、「喜茶GO」ミニプログラム

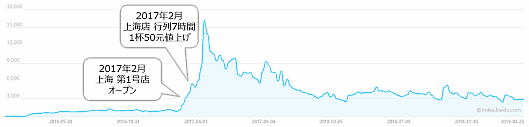

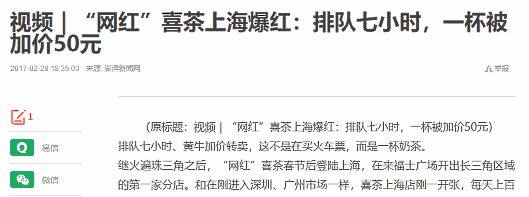

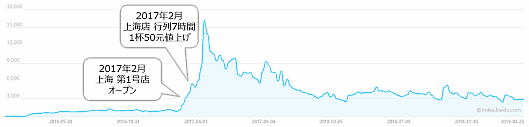

補足となりますが、「HEYTEA」は2017年始め、行列のできる美味しいミルクティー店として網紅(ワンホン)商品(ネットの人気商品)として紹介され、人気に火が点きました。その後、2017年2月の上海第一号店のオープンをきっかけに大ブレイク。ある記事では「ネットで人気の『HEYTEA』が上海でも爆発的人気 :7時間の行列で、1杯50元(約800円)の値上げ」といった話題性の高さが紹介されています。このような話題を消費者がSNSで自発的に投稿、継続的にシェアされたことで確固たる人気ブランドに成長しました。

百度指数(百度で出現したキーワードを指数化するツールで、話題量やトレンドを調査可能)による「HEYTEA」の話題トレンド(2016年1月~2019年3月)

まとめ

2019年1月9日、「WeChatミニプログラム」は公開2周年を迎えました。公開セミナーでは、次のようなデータが公表されています。

小売業界において、「ミニプログラム」は2018年全体で約2億人にサービスを提供しました。これは約1500店舗のコンビニの展開規模に相当します。また「ミニプログラム」で実現された機能として、バーコードスキャン購入、顔認識、パスワード不要決済、アフターサービス、配送状態の追跡などが紹介されました。先述したオンラインとオフラインの融合力を持つ「ミニプログラム」は、リアルを中心としていた小売業のイノベーションに欠かせない武器となると考えられます。

「ミニプログラム」は日々進化しています。ツールとしての性能も、消費者や導入企業の期待に応えられるようになり、多くの企業が「ミニプログラム」に興味を示すようになってきています。「ソーシャルEC」時代において、多くの企業が本稿にてマーケティング活動のヒントとなりましたら非常に嬉しく思います。謝謝。

筆者が所属するトランスコスモスチャイナでは各企業のニーズに応じて、「WeChatミニプログラム」の開発と運用サービスを提供しています。これまで培ったEC店舗運用のノウハウを生かして、店舗の基本機能を備えた開発から、企業のニーズとブランド価値に合わせたカスタマイズ、顧客満足度向上に欠かせないコンタクトセンターとCRM戦略運用の支援までワンストップで提供しています。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:中国ECを攻略するために重要な「WeChat」の「ミニプログラム」とは? | 中国の最新買い物事情~トランスコスモスチャイナからの現地レポート~

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

まとめると、

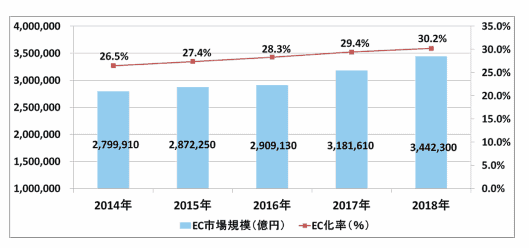

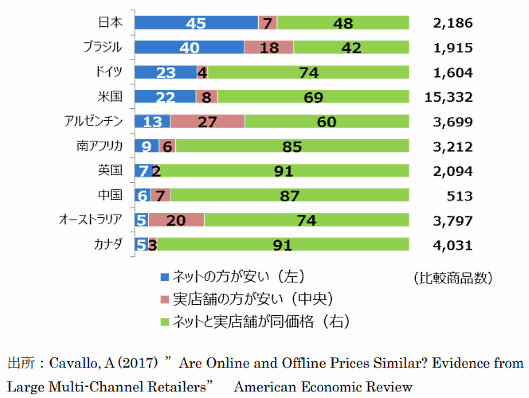

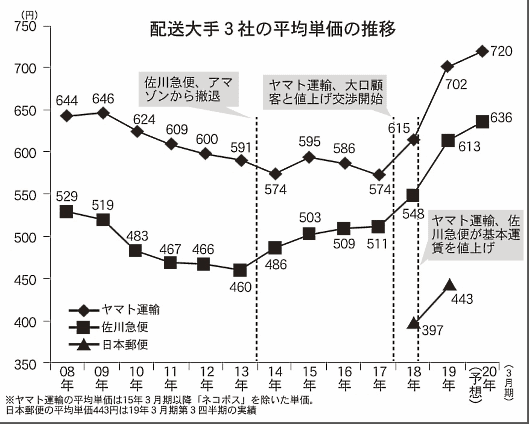

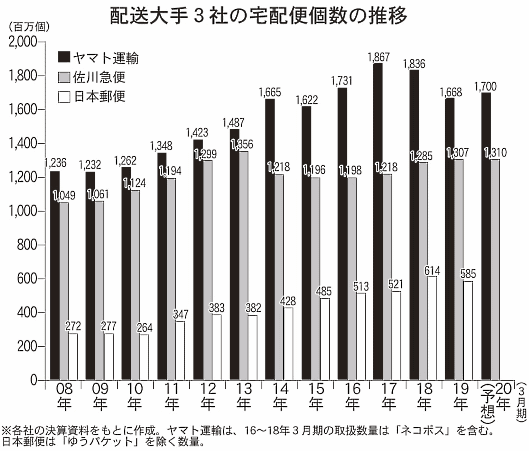

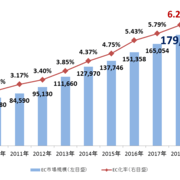

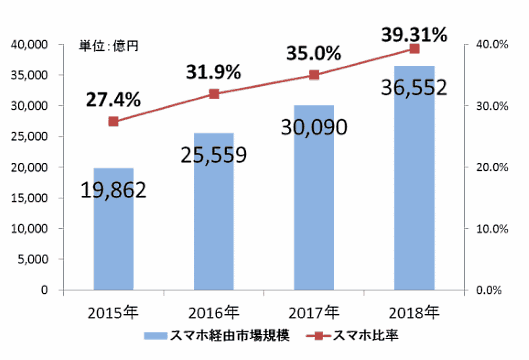

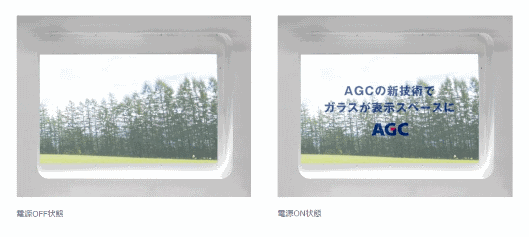

経産省の資料(平成30年度 我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備)から編集部がキャプチャ

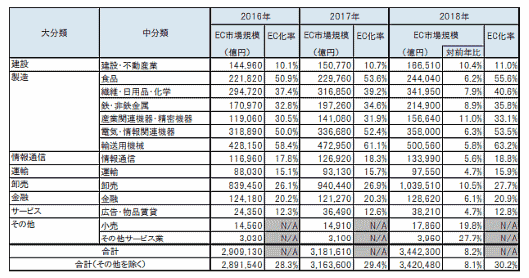

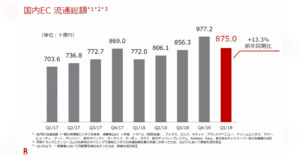

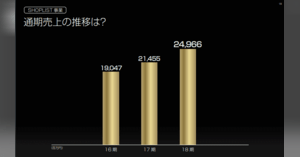

https://ecclab.empowershop.co.jp/archives/58388より編集部でキャプチャ

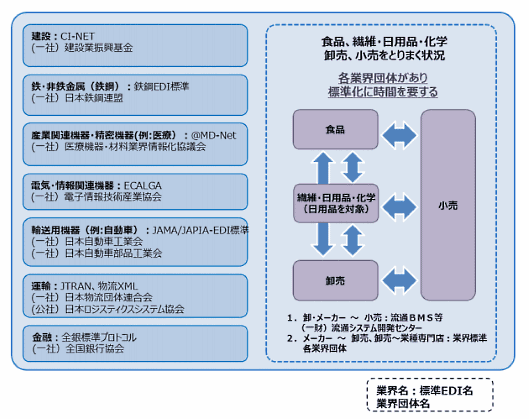

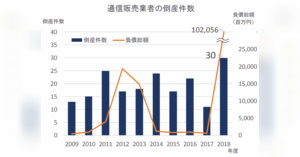

帝国データバンクの公表資料より編集部でキャプチャ

ネット通販市場は伸びているものの、大手に売上が集約され、中小規模のショップは倒産が増えているのが今の日本です。業界が伸びているから大丈夫という判断は危険でしかないので、大手モールで頑張るか、大手が来ないようなニッチ市場で頑張るかを判断しましょう。