セレクトショップのビームスが、ショップスタッフ(販売員)を”メディア化”し、そこから生み出されるコンテンツを起点としたオムニチャネルに取り組んでいる。全国約1200人のショップスタッフが、自社サイトのタイムラインにコーディネート写真やブログなどを投稿。そのコンテンツを起点に、会員とのつながりを作り、実店舗やECサイトの集客につなげているのだ。

ビームスが取り組むショップスタッフのメディア化とは? その成果とは? ビームスのEC統括部副部長・矢嶋正明氏、メガネスーパーの川添隆氏、クリエイターズマッチの布田茂幸氏の3人が、「ビームスがめざすオムニチャネル」をテーマにディスカッションした。 写真◎Lab

- ゲスト(写真右):株式会社ビームス 開発事業本部EC統括部副部長 矢嶋正明氏(※肩書きは登壇当時、現在はEC統括部部長)

- ゲストの取り組みを分析・説明する解説員(写真中央):株式会社ビジョナリーホールディングス デジタルエクスペリエンス事業本部 本部長 兼 株式会社メガネスーパー 店舗営業本部 デジタル・コマースグループ ジェネラルマネジャー 川添 隆氏

- モデレータ(写真左):株式会社クリエイターズマッチ 取締役 布田茂幸氏

ビームスが取り組むショップスタッフの“メディア化”とは?

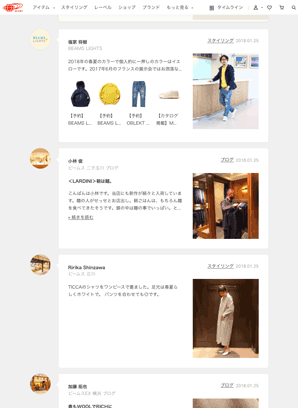

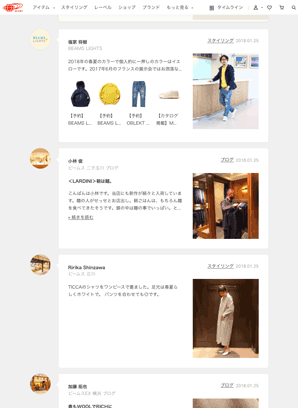

ビームスは2016年9月、コーポレートサイトとECサイトを統合して「BEAMS公式サイト」を開設した。リニューアルの際に実装した機能「タイムライン」では、全国約1200人のショップスタッフが実名と顔写真付きで、「スタイリング(コーディネート写真を投稿する機能)」「フォトログ(写真1枚と簡単な文章が投稿できる機能)」「ブログ」などを投稿している。

BEAMS公式サイトのタイムライン

「BEAMS CLUB」の会員は、好きなショップスタッフを「お気に入り」に登録すると、そのスタッフが投稿したコンテンツをフォローできる。コーディネートされた商品を気に入った場合、リンク先のショッピングページで購入することが可能。

2017年11月からは店頭取り置きサービスや、オンラインの試着予約といった実店舗につながるサービスをスタートしている。

「スタッフが投稿したコーディネートなどのコンテンツをきっかけに、お客さまとビームスがダイレクトにつながりを持つ」(ビームス矢嶋氏)ことで、ECサイトや実店舗の集客につなげている。

ビームスのEC売上高は現在、数十億円規模に達しており、売り上げの約6割は、スタッフが投稿したコンテンツを何らかの形で経由しているという。

ビームスがオムニチャネルで重要視していること

入社2年目の「スター販売員」が誕生

ショップスタッフが投稿したコンテンツのページビュー、コンテンツを経由したECの売り上げ、「お気に入り」の登録件数、フォロワーの増加数などのデータは、すべてスタッフに公開している。「実績をオープンにすることで、ショップスタッフのモチベーションを上げる」(ビームス矢嶋氏)ことが目的だ。

ビームスのオムニチャネルの主役であるショップスタッフの中から、多くのファンを持つ「スター販売員」も登場しているという。

株式会社ビームス 開発事業本部EC統括部副部長 矢嶋正明 氏(※肩書きは登壇当時、現在はEC統括部 部長)

2000年ビームス入社。ショップスタッフを経て、2005年にEC部門を立ち上げた。責任者としてEC事業の拡大に取り組み、2009年に自社ECサイトを構築。店舗とのサービス共通化を進め、2016年、自社ECサイトを直営化、さらにBEAMSオフィシャルサイトとの統合を企画・主導。現在、全社のオム二チャネル化を推進中

クリエイターズマッチ・布田茂幸氏(以下、布田):ショップスタッフの“メディア化”に取り組むなかで、特に活躍しているスタッフはいますか?

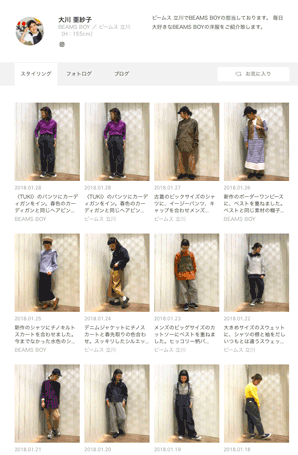

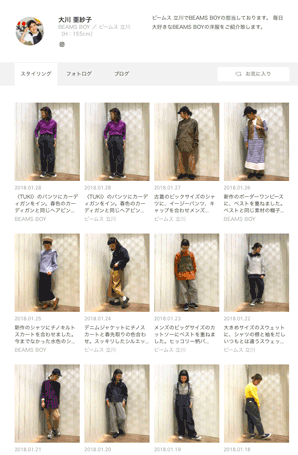

ビームス・矢嶋正明氏(以下、矢嶋):たとえば、ビームス 立川で「BEAMS BOY」というレーベルに所属している大川さんは、まだ入社2年目ですが、「お気に入り」登録数が全国1位。彼女はほぼ毎日、コンテンツを投稿しています。

メガネスーパー・川添隆氏(以下、川添):ショップスタッフにコンテンツを投稿してもらう上で、どのようなマネジメントを行っているのでしょうか?

矢嶋:各店の店長を通じて、ショップスタッフにコンテンツを投稿するよう促してもらっています。その際、スタッフが情報発信を強化すると、スタッフにファンがついて、実店舗への来店数も増えることも伝えています。

川添:ビームスの取り組みの凄いところは、「お気に入り」の登録数、コンテンツ経由の売り上げなど、ショップスタッフ自身の実績を可視化していること。実績をオープンにすることで、本部は優秀なオンライン販売スタッフを発見できるし、本人は自分の行動がお客さまに届いていることが把握できるのでモチベーションになります。また、どのような投稿が売り上げにつながっているかを把握することで、会社として次にどんな施策を打つべきか判断できる。店舗のスタッフの働き方も変わってきますよね。すごく新しい取り組みだと思います。

布田:ビームスという会社は、入社後すぐにスター販売員になれる可能性があるということですね。そのことは、採用などで影響はありますか?

矢嶋:今の大学生はデジタルネイティブなので、ソーシャルに写真を投稿するのが当たり前という人が多い。ですから、ビームスの取り組みに共感してくれる応募者も多いと、人事担当者から聞いています。

お気に入り登録数が全国トップの大川さんの投稿一覧

チームワークが重要

布田:店舗スタッフの“メディア化”の取り組みで重要なことはなんでしょうか?

矢嶋:1つは、チームプレーを大事にすること。コンテンツを投稿するには、少なくとも5~10分はかかります。その間、別のスタッフが店頭で接客をしているわけです。

コンテンツがECの売り上げや実店舗の集客につながった場合、投稿した本人の成果であることはもちろんですが、ショップスタッフ全員が助け合って、補い合っているという意識も必要です。

メディア化したスタッフの実績を、どう評価する?

布田:スタッフが投稿したコンテンツを経由して、ECサイトで商品が売れた場合、スタッフをどのように評価しているのでしょうか?

矢嶋:現時点では、売り上げに対するインセンティブを付ける評価制度はありません。ただ、実績に応じた評価制度は必ず作りたいと思っていて、いま準備を進めているところです。具体的にどのような評価の仕組みにするかは、現在詰めているところですが、チームワークが大切なので、リアル店舗での接客と、オンラインでの取り組みの評価のバランスを考えることが重要だと思っています※1。

布田:現時点ではインセンティブがなくてもスタッフが自発的にコンテンツを投稿して、売り上げやフォロワーを増やしているのが、むしろ凄いことだと思います。ページビューやコンテンツ経由の売り上げなど、実績を公開していることがスタッフのモチベーションにつながっているんでしょうね。

川添:ショップスタッフへのインセンティブが必要かどうか、ここは議論になることが多いと思いますが、まずは成果を可視化することで、ショップスタッフが「自分は会社やブランド、そしてお客さまにとって存在意義ある」と実感できるようにすることは重要ですよね。

※1:2018年2月にショップスタッフの表彰制度を導入した:編集部注

株式会社ビジョナリーホールディングス デジタルエクスペリエンス事業本部 本部長 兼株式会社メガネスーパー 店舗営業本部 デジタル・コマースグループ ジェネラルマネジャー 川添 隆氏

アパレル関連企業を2社経験後、2010年にガールズアパレルのクレッジに転じ、EC事業の責任者としてEC事業を2年で2倍に拡大。2013年7月よりメガネスーパー現職。アイケアカンパニーにおけるEC事業、オムニチャネル推進、WEBに関わる全てを統括し、EC事業全体は4年で3.4倍、自社ECは4年半で約7倍と拡大中。現在は、スマートフォンアプリによるコンタクトレンズ事業のオムニチャネル推進を図り、他社のEC・オムニチャネルのコンサルティングにも従事

ECサイトとブランドサイトを統合した理由

ビームスは2016年9月、商品情報や店舗情報、イベント情報などを発信する「BEAMSオフィシャルサイト」と、直営ECサイト「BEAMS Online Shop」を統合し、「BEAMS公式サイト」をオープンした。

「BEAMS公式サイト」はECサイトの機能に加え、商品情報や実店舗の情報、30種類以上のレーベルのコンテンツなどが並ぶ。ECと実店舗の会員IDや在庫も一元化している。

株式会社クリエイターズマッチ 取締役 布田茂幸氏

明治大学卒業後、エンプレックス(現SCSK)、ecbeingを経てクリエイターズマッチへ入社。ベンダーとしてこれまで多くのアパレルECのマーケティングとシステムに従事。現職では支援領域をクリエイティブや働き方改革まで広げて精力的に活動中。

布田: 2016年9月にECサイトとブランドサイトを統合しました。その理由を教えていただけますか?

矢嶋:お客さまが、オンラインで訪問するサイトを1つにしたかった、というシンプルな理由です。商品の情報、店舗の情報、ブランドの情報、店舗の場所など、お客さまが求めている情報を1つのサイトで提供することが、お客さまにとって最も便利だと思います。

弊社は「BEAMS」というブランドの中に、「BEAMS PLUS」「BEAMS F」など、30種類以上のブランドがあります。それぞれのブランド担当者が、自分たちの世界観を表現したり、ブランディングに取り組んだりしてきたわけですが、そのことが消費者にきちんと伝わっていないのではないかと感じていました。

その根拠の1つは、ECサイトやブランドサイトを訪れるユーザーが使う検索クエリの約8割が「BEAMS」や「ビームス」だったこと。お客さまの多くは、個別のレーベル名ではなく、あくまで「BEAMS(ビームス)」というブランドで認識しているわけです。それならば、ドメインを1つにして、「そのサイトに行けば全ての情報が手に入る」という状況を作った方が、お客さまにとって使いやすいはず。そう考えたんです。

すべての情報が1つのサイトに集まっていれば、レーベル間の買い回りなど、会社全体の相乗効果も見込めます。知名度の高いブランドの集客力によって、小さなブランドの認知度が上がることも期待できますよね。

川添:ECサイトとブランドサイトを統合するには、さまざまな課題があったと思います。それこそ、ブランドとECの部署間で対立することは業界でよくある話。ビームスのように、社歴が40年以上あり、強力なブランドを持つ企業がサイトを統合したことに驚きましたし、すごく価値があることだと個人的には思います。

布田:矢嶋さんが社内改革をリードできたポイントは、どのあたりにあったのでしょうか?

矢嶋:お2人がおっしゃる通り、難しい部分もありました。事業部やレーベル担当者の中には、ECサイトとブランドサイトを統合したら、自分たちのブランドが壊れるのではないかという懸念もあったようです。

社内を説得するために私が行なったことは、「このままで本当に大丈夫ですか」と問いかけること。今は「BEAMS」というブランドが消費者の多くに認知され、支持されていますが、このままで10年後は大丈夫ですか? という問いかけを社内に対して行いました。

布田:サイトを1つのドメインで運用していますが、各レーベルがそれぞれのページをきちんと作り込んでいます。個性も出ていて、自分のブランドにユーザーを引き込もうとしていますよね。

単なるモノマネでは上手くいかない

布田:川添さんは、ここまでビームスさんの取り組みを聞いて、改めて思うことや、これからオムニチャネルに取り組む企業への提言などはありますか?

川添:最近、コーポレートサイトやECサイトをリニューアルする企業が、ビームスのサイトを参考にするケースが増えているんですよ。なかには「ビームスのやっていることをそのままやりたい」っていう企業もありますからね。僕は、そういう企業に「ビームスを真似したら大変なことになりますよ」と言っています。

ビームスの取り組みは、きちんとしたブランドの背景があり、個性的なショップスタッフがいらっしゃって、お客さまとの関係ができているからこそ成立しているんです。サイトのデザインやユーザーインターフェースだけを他社が真似しても、おそらく上手くいかない。

最適なサイトのあり方というのは会社によって違いますから、自分たちに必要なことを整理した上で、ビームスの考え方を盗むというか、参考にするのがいいのかなと思います。たとえば、先ほどの大川さんの例のように、「社歴が浅いスタッフが、ショップだけでなくオンラインで活躍できる場=自社プラットフォームを作る」という考え方は、どの企業にも取り入れられそうな考え方です。販売スキルだけでなく、それぞれの「個のチカラ」を活かすというのは、企業が差別化していく上で重要なキーワードになってきますし。

布田:自社の強み正確に把握することが大事だということですね。ビームスさんは、それができているから成功した。

ビームスさんがショップスタッフのメディア化に成功した理由を、改めて3つのポイントにまとめたいと思います。

成功ポイント①

店舗スタッフが発信した情報が、きちんと会員に届いて、ECサイトでの買い物や実店舗の来店促進につながる仕組みを築き上げたこと。サイトの統合、システム基盤の構築、ECと実店舗の会員IDや在庫の統合などを進めてきたからこそ、ショップスタッフのメディア化がうまくいっている。

成功ポイント②

ビームスさんのサイトでは、商品へのリンクがしっかり貼られていること。「タイムライン」の機能も含めて、コンテンツがきちんとユーザーに届くように導線が作られている。リンクをしっかり貼るなんて、基本中の基本だと思われるかもしれませんが、実はできていないサイトが多い。リンクがしっかり貼られているからこそ、情報発信の意味があると思います。

成功ポイント③

コンテンツのアクセス数やコンテンツ経由の売り上げなど、詳細な数字を社内で公表していること。これによって、店舗スタッフのモチベーションが高まったし、会社としてやるべきことが明確になった。

◇◇◇

布田:最後に、ECを改革して来た者として、今後どのような取り組みをされていきますか? ちょっと大きな質問を投げて結びとさせていただきます。

矢嶋:私は2005年からECに携わってきて、会社からは「eコマースの売り上げだけ作ってくれればいい」と言われたこともありました。でも、私は、ECはリアル店舗を強くするためのツールだと思っています。リアル店舗を持つ小売りだからこそ、ECでやれることもたくさんある。スマートフォンを使って情報を届けて、店頭に足を運んでいただくなど、オンラインから実店舗へつなぐ施策を今後も強化していきます。

アパレル業界では「リアル店舗は苦しい」といろいろなところで言われていますが、私はリアル店舗の力を信じています。リアルとデジタルの良いところを生かして、ブランドとお客さまのつながりを強化、維持していきたいと思っています。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:「BEAMS」のオムニチャネルが成功している理由は? ビームス矢嶋氏にメガネスーパー川添氏、クリエイターズマッチ布田氏が迫る!

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.