前回は、広告経由の売り上げをきちんと計測する方法を説明しました。今回は広告効果を過小評価、過大評価せずに広告運用を適切に行うための方法「アトリビューション分析」を解説します。

アトリビューション分析で広告の貢献度を可視化し、広告予算を再配分する

広告効果を過小評価、過大評価せずに広告運用を行う1つの手段として「アトリビューション分析」で広告の貢献度を可視化し、広告予算を再配分する方法があります。

アトリビューション分析は「施策ゴール(主にコンバージョン)に至る施策接点の履歴データをもとに貢献度を分解し、各施策に適切に配分すること」です。

広告効果の過小評価を回避するためのアトリビューション分析の導入事例(今事例は検索連動型広告のクリック数にもとづいたラストクリック評価)を見てみましょう。

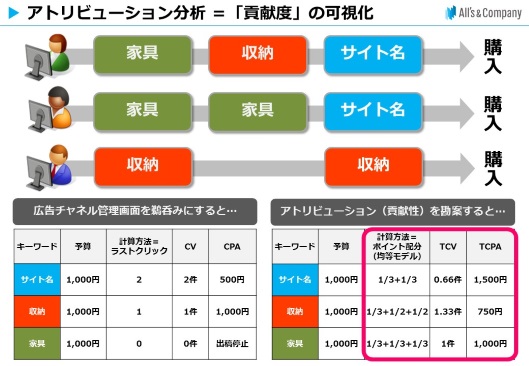

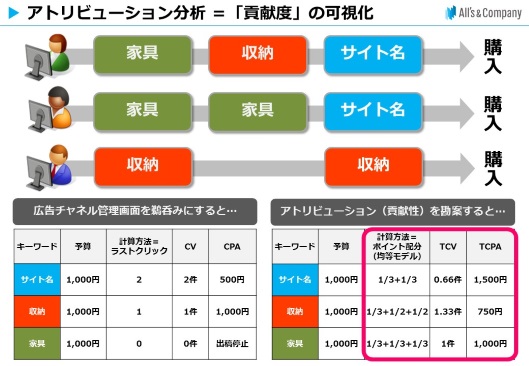

下図は、家具の通販サイトを運営している事業者が検索連動型広告を実施しているケースです。出稿キーワードでユーザーが「家具」「収納」「サイト名」の広告をクリックして購入まで至った場合の広告チャネル管理画面の評価(図左下)と、アトリビューションを勘案した場合の評価(図右下)の違いを比較したもの。

アトリビューションを勘案した場合、赤枠の部分に注目すると計算方法=ポイント配分(均等モデル)、TCV、TCPAという表記に変わっています。

ポイント配分(均等配分)とは、アトリビューションにおいてどういう評価モデルで貢献度を配分するのかを表しており、今回の均等配分とは、コンバージョン(購入)に至るまでの広告接触回数に対し、1回の広告接触に対し評価を均等に配分するということになります。

出稿キーワード「サイト名」を均等評価で評価した場合、「家具」→「収納」→「サイト名」と3回の広告に接触しコンバージョンした場合、1コンバージョンに対し、1回の広告接触は1÷3=0.33コンバージョンの価値がある。ということになり、サイト名は0.33CVとカウントします。

「家具」→「家具」→「サイト名」と3回の広告に接触しコンバージョンした場合、1回の広告接触は1÷3=0.33コンバージョンの価値があり、サイト名は0.33CVとカウントします。

その他、サイト名は広告接触していないので、上記の0.33コンバージョンと0.33コンバージョンを加算し、0.66件のコンバージョンという結果になります。この評価配分後のコンバージョンを「トータルコンバージョン(TCV)」と言い、予算をトータルコンバージョン(TCV)数で割ったCPAを「トータルCPA」と言います。

「サイト名」と同じく、「収納」や「家具」のキーワードも配分評価を行った結果、広告管理画面上は「家具」がコンバージョンに結びついていないので、出稿停止という判断になりますが、配分評価後は出稿停止どころか「サイト名」より広告貢献性が高いということになります。

仮説が正しいかを確かめるため、アトリビューション分析を実施した事例

当社が支援した事例を紹介します。

支援開始当初にA社の限界ROAS・CPAの算出を実施した後、改めて広告効果計測を行ったところ、検索連動型広告経由のROAS・CPAが大幅に悪化していることが判明しました。

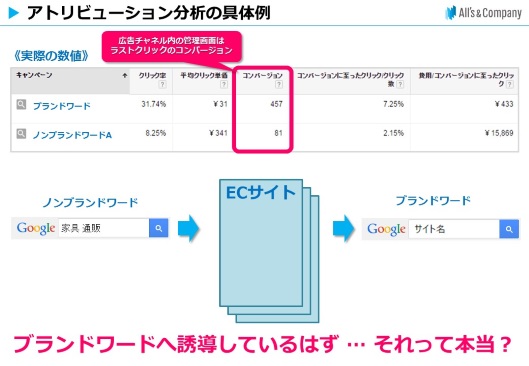

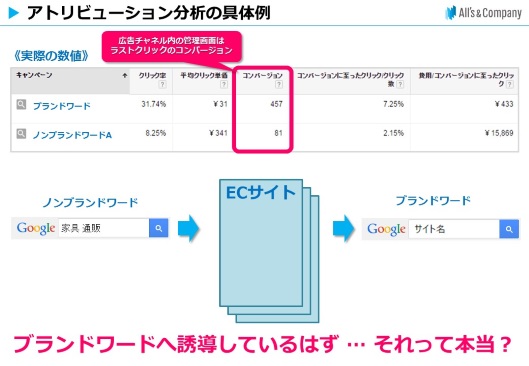

そこで、「家具」「通販」などのノンブランドワードと、「サイト名」や「商品名」といったブランドワードで広告効果を見てみたところ、

- 広告管理画面上のブランドワードのキャンペーンのコンバージョン → 457件でCPAは433円

- ノンブランドワードのキャンペーンからのコンバージョン → 81件でCPAは1万5869円

A社の限界CPAは1万2000円と算出されたため、単純に広告管理画面上の数字から判断すれば、ノンブランドワードの出稿は削減することになります。

ただ、ノンブランドワードから自社ECサイトに流入したユーザーが最終的にはブランドワードで流入し、購入に至るはずなので結果採算はとれているという仮説を立てることができます。実は社内で議論になっていました。

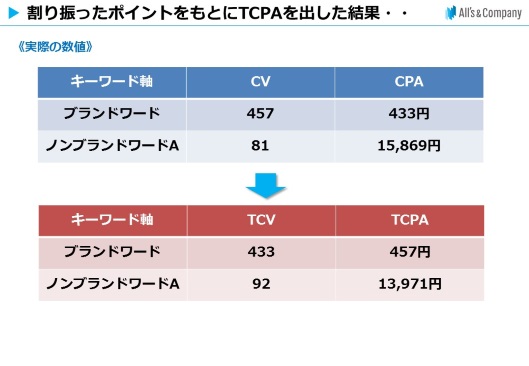

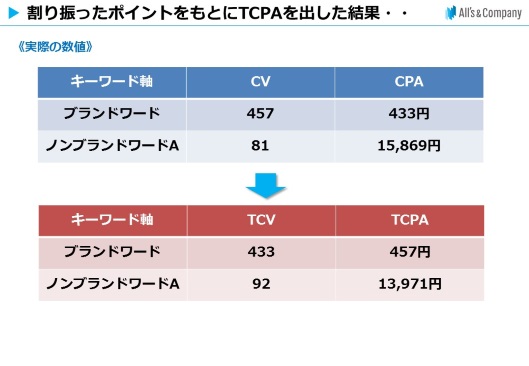

そのため、その真相についてアトリビューション分析を3か月間用いてCVをTCVに、CPAをTCPAに均等評価モデルで再評価を行いました。その結果、TCV、TCPAは下記の通りになりました。

この結果から、「ブランドワード、ノンブランドワードのCVとTCV、CPAとTCPAには大きな開きはない」という事実がわかったのです。

つまり、「ノンブランドワードで接触したユーザーがブランドワードで購入という経路をたどるケースは少ない。」ということを示しており、A社の限界CPAは1万2000円のため、思い切ってノンブランドワードの広告出稿割合を削減した結果、大幅にROASが改善するという結果を得ることができました。

ブランドワードへの貢献性を評価することで施策の改善できた事例は多いので、一度自身の仮説が正しいのかを検証することをおすすめしています。

アトリビューションの重要性は今後ますます高まる

メディアやデバイスの増加を受け、ユーザーと広告接点がますます複雑になっています。アトリビューションについては、Googleが下記のような発表を行っており、重要性が高まっていると感じています。

加えて、アトリビューション分析は運用型広告のみならず、さまざまなマーケティング施策も含んで実行していくことが可能です。いかなる施策においても、事前に仮説を持ち、検証する目的を持って計測、運用改善に落とし込んでいくことが成功のポイントとなりますので、しっかりと取り組んでください。

次回は、アトリビューション分析をより効率的に広告運用へと展開できる手法・ノウハウについてご案内いたします。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:広告の本当の効果を判断するために必要な「アトリビューション分析」って何? | ネットショップ担当者のための運用型広告ゼミナール

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.