スタディサプリの事例に学ぶ「データ活用」を社内へ浸透するためのUI・UX改善法

データ活用を実践し、会員数拡大を成し遂げたというスタディサプリ。その舞台裏を運営元企業であるQuipper Limitedの濱松雄希氏(プロダクトマネジメント部 スクールプロダクトチーム)が解説した

2020年10月9日 7:00

顧客の行動データを精緻に分析することで、会員数拡大や顧客満足度の向上に繋げようという取り組みは近年ますます盛んだ。しかし、既存業務をこなしながら新たにデータ活用にも踏み込みたいとなると、その導入の道は険しい。

オンライン学習サービスの「スタディサプリ」は、データ活用を実践し、会員数拡大を成し遂げたという。「デジタルマーケターズサミット 2020 Summer」に登壇した運営元企業であるQuipper Limitedの濱松雄希氏(プロダクトマネジメント部 スクールプロダクトチーム)が、データ活用型営業体制構築の舞台裏を明かした。

「スタディサプリ」法人版の契約をリピートしてもらうために、データができることとは?

「スタディサプリ」は、株式会社リクルートマーケティングパートナーズが国内展開を手がけるオンライン学習サービス。2012年に提供を開始し、高品質な講義動画を定額で視聴できるサービスとして知られる。なお、サービス開発元のQuipperは2010年に英国で創業した企業だが、2015年にリクルートのグループ会社となっている。

濱松氏のキャリアは、マーケティングリサーチ会社での営業・リサーチャー業務からスタートした。以後、データ分析会社への転職などを経て、2017年からQuipperに所属。スタディサプリの営業(販売)現場における顧客接点について、おもにデータ分析の見地から改善する業務に取り組んでいる。具体的には、BIツール「Tableau(タブロー)」を用いているという。

濱松雄希氏

スタディサプリといえば、個人で利用するイメージが強いが、法人向け販売も事業の大きな柱となっている。リクルートと契約した小学校・中学校・高校などの教育機関が、自校の生徒に対してスタディサプリのアカウントを配布するという運用が行われている。他にも、生徒の学習状況を教師が把握したり、宿題提出を受け付けたりするなど、法人版は管理系の機能が強化されている。

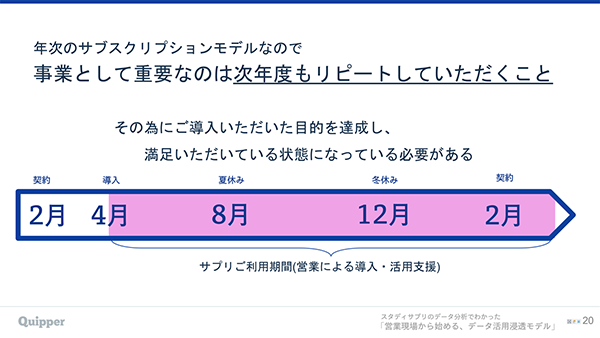

この法人版スタディサプリは、原則として年次契約のサブスクリプション制。毎年2~3月の契約更新タイミングで次年度もリピートしてもらえるかが、会員数拡大を大きく左右する格好だ。

今回の講演では、法人版スタディサプリの販売をデータの力でどうやって伸ばしていったのか濱松氏が解説した。

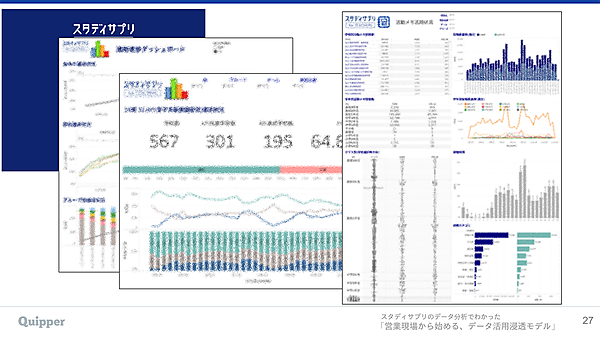

出発は「売上目標未達者向けサポート」から

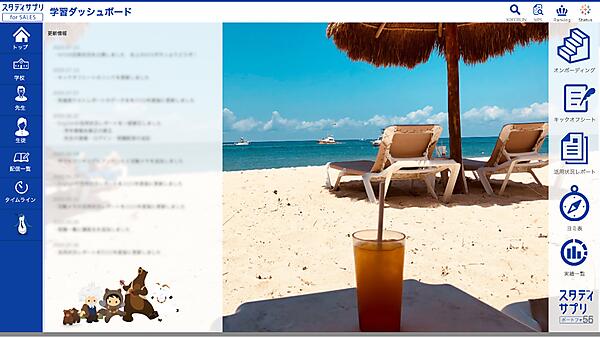

濱松氏はもともと開発畑でデータ分析に取り組んでいたが、2017年にQuipper入社してからは、おもに営業畑においてのデータ活用を促進する立場となった。当初は、学校ごとにスタディサプリの導入目的が違いすぎる実態(学習習慣の定着なのか、偏差値のさらなる向上なのか、はたまた単にICT教材を導入したいだけなど)に苦労したものの、営業担当者がいつでもアクセスできるデータダッシュボードをひとまず設計。これで、各校での利用動向をリクルートの営業担当者が把握し、セールストークへと繋げる体制が整ったはずだった。

しかし、利用はなかなか広がらなかった。ある営業担当者からは「データがなくても売上目標を達成できるのに、なぜデータを使う必要があるのか意味が分からない」といった辛辣な言葉も寄せられたという。

そこで濱松氏は、売上目標が未達の担当者に特化したダッシュボードを設計。営業提案書やトーク内容までを濱松氏の労力で完全に個別最適化させたことで、その担当者の課題は見事クリアした。

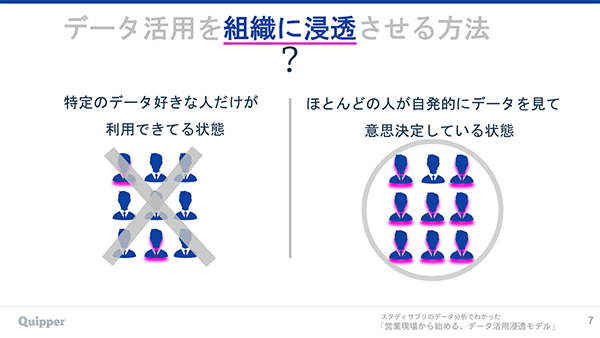

とはいえ、濱松氏の最終目標はあくまで「データ活用を組織に“浸透”させる」こと。ある1人だけがデータを活用するのではなく、部署の人員が広くあまねくデータ起点の営業活動ができるレベルにしなければならない。

組織内で成功事例を共有してもらうようにトライしたが、すると『データで顧客とコミュニケーションする組織』と『そうでない組織』に二分される事態に。このペースだと“浸透”には2年以上かかってしまうと感じた(濱松氏)

少しでも浸透ペースを上げるための努力は続けられた。成功事例を作った担当者の同期入社組、年齢が近いグループなどに優先的に事例を流布するなど、良い意味での競争を煽る取り組みも行った。こうして2019年3月には、売上が厳しい営業担当者の業務改善策として、データ活用が部門内に広がっていった。

会員数拡大に貢献

成功事例の蓄積が進むことで、より詳細な分析もできるようになっていった。理想的なデータの使い方、KPI設定方法などもわかるため、それに合わせデータダッシュボードのリニューアルも行った。

ただそれでも、営業担当者と学校の間で決めているゴール設定が曖昧、たとえば『1年後に○○になっているといいよね』程度の決め方だと、データをどう提示していいか分からず、話がかみ合わないケースがあった。その解消のため、営業戦略の立案にデータ活用を必須とする社内体制に移行してもらった(濱松氏)

これにより、たとえば「導入から半年後には○○を50%以上にする」といった目標を顧客ごとに明確化・定量管理するようになった。

濱松氏によれば、営業担当者百数十名の営業部門において、現在はダッシュボードのPVが月間約3万を突破。肝心の契約リピート率も大幅改善しており、直近の2019年度末では社内目標値を大きく上回る結果となっている。

データ活用を組織に“浸透”させるためのポイントとは?

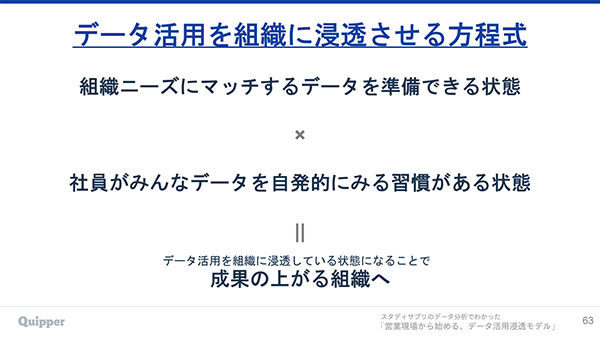

データ活用を組織に浸透させる方法として、濱松氏は以下の2つの両立が肝だと指摘する。

- 組織ニーズにマッチするデータを準備できる状態

- 社員がみんなデータを自発的にみる習慣がある状態

「組織ニーズにマッチするデータを準備できる状態」とは

データはあくまでデータに過ぎないため、企業が抱える全ての問題をデータだけで解決することはできない。直面する課題に対して、データが解決手段となるのか、それ自体を考える事が重要になってくる。

また、データ利用者が変われば見たいデータも変わる。管理職であれば、状況を俯瞰できるためのデータ、現場担当者であればより顧客1人1人を分析するためのデータが必要となる。よって、ダッシュボードの設計も変えなければならない。また、データを見た後に、どんなアクション(対処策)をとるべきか、自然と解が導きだせるUI設計も必要だ。

そして「信頼性の確保」も重要な要素だという。データの計算方法の正確さに加え、ダッシュボード上で見せるデータの種類をいたずらに増やすべきではないという意味もある。

見せるデータが1種類ならともかく5種類、10種類と出てくると、どれか1つくらいはイケてない(役に立たない)データになる。そうしたデータに触れてしまうと『他のデータもイケてないのでは?』という疑心のタネになってしまう。そうならないために、使われないデータは削除すべきなのです(濱松氏)

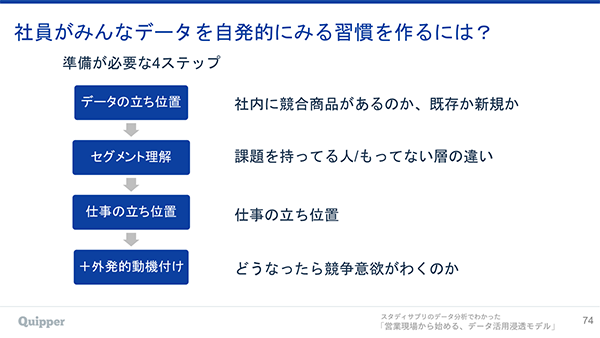

「社員がみんなデータを自発的にみる習慣がある状態」とは

データの活用度は企業によって異なる。よってデータに触れる機会が一切なかった企業であれば、データでどう課題を解決するかの流れを教育・伝授しなければならない。社内レポートのようなかたちで部分的にでもデータに接しているのであれば、それに応じたアクションの取り方をやはり指導する必要がある。

同様に、データに対する温度感は、新人社員かベテランか、地方勤務か大都市勤務か、新卒組か転職組かでも違うため、どの属性を狙ってデータ活用の浸透を図るかも重要という。

データ活用を社内に浸透させる具体策として、まず考えられるのは「トップダウン型」だろう。マネージャー級が音頭をとって厳命すれば、ある程度の浸透は期待できるが、職位的に離れた層になればなるほど、効果は薄れがちだ。

濱松氏が提案するのは「ネットワーク型」。まさしくソーシャルネットワークのように、使いたい人からまずは使ってもらい、少しずつユーザーを増やしていく方法である。社命ではないため、無理に使うユーザーは少なく、不信感を抱かれづらい。普及が遅くなりやすいというデメリットもあるが、ユーザー拡大の際には成功体験が口コミとして広がる効果も期待できる。

他にも、情報を発信するタイミングが非常に重要。私がよくやるのは社内会議の直前。そこで成功事例などを営業担当社に共有しておくと、会議の場で広がりやすい。逆に、営業担当者が出先にいる時に情報を届けても、それは流されてしまう(濱松氏)

人材不足の対処策とは?

ここまでみてきた事例は、基本的にはリクルート社内におけるものだったが、濱松氏は「B2Bでサブスクリプションサービスを手がける企業やマーケターが、十分応用できるのではないか」と語る。

一般的なB2Bサブスクリプションであれば、サービス提供元企業が何らかの商品価値を生み、顧客は生産性向上・売上向上などの実利を得られれば、それに対して料金を継続的に支払ってくれる。

スタディサプリの事例では、提供元が濱松氏らデータ活用推進部門、顧客がリクルートの営業担当者というだけで、その関係性は極端には変わらないのではないか……と、濱松氏は主張する。

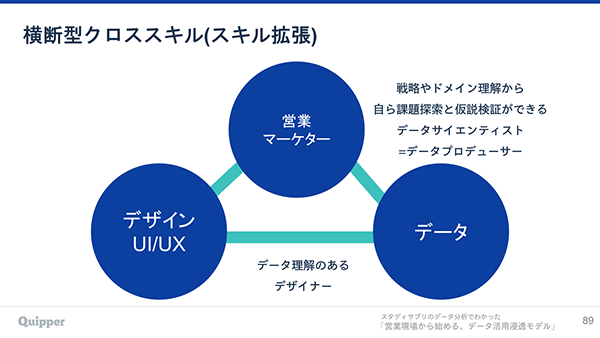

ただ、データ活用の浸透については、人材の問題がある。データ分析に優れた営業担当者、UI設計力のあるデータサイエンティストをそれぞれ確保するのが理想だが、コスト面などの問題もあり、一筋縄ではいかない。

濱松氏はデータ活用を進めるために、本来の仕事から“染み出す勇気”が必要であると言う。濱松氏のキャリアがデータの専門家から営業分野に「染み出した」ように、逆に営業職からデータ分析に乗り出したり、デザイナーがデータの勉強をするなど、既存の職域を広げる努力が今後は求められそうだ。

社内にデータ活用が浸透すると、営業職と企画・開発職が定量ベースで話せるようになり、目線が揃うという副次的効果もある。そのおかげで、別の部署の人と話がしやすくなるといった効果も現に体験している。データ活用をどこからはじめるべきか、そのきっかけとして今回の内容を是非参考にしてほしい(濱松氏)