クレジットカードの国際ブランドであるVisaとMastercardは、AIエージェントがユーザーに代わって好みの商品を検索してレコメンド、購入する「エージェントコマース」を自社の決済テクノロジーの1つに実装しました。サービスの特長、AIエージェント運用に関する課題を解説します。

Visa、MastercardがAIエージェント活用ツールを提供開始

VisaとMastercardは、人工知能(AI)を活用したショッピングアシスタントをそれぞれの決済ネットワークに接続できる新しいツールを発表しました。

4月下旬に発表したそれぞれの取り組みは、AIエージェントがユーザーに代わって商品を検索、レコメンド、購入する「エージェントコマース」のトレンド拡大を後押しするものです。

AIエージェントはたとえば、消費者が自身の予算と好みを設定すると、食料品の注文から旅行の予約までのタスクを引き継ぎます。AIエージェントにこうしたアクションを実行させるため、VisaとMastercardはOpenAI、Stripe、Microsoftなどのテクノロジー企業と提携していると発表しています。

Visaのチーフプロダクト&ストラテジーオフィサーであるジャック・フォレステル氏はリリースでこのようにコメントしています。

近いうちに、人間は自分たちの代わってAIエージェントにWebページの閲覧、商品の選択、購入、管理をしてもらうようになるでしょう。そのためには、AIエージェントはユーザーだけでなく、ユーザーが利用する銀行や、AIエージェントを通じてユーザーが商品を購入しようとする販売事業者からも、支払いに関して信頼される必要があります。(フォレステル氏)

事業者も消費者もAIエージェントに高い関心

VisaとMastercardによる新たな取り組みの背景には、AIエージェントに対する企業側の関心の高まりがあります。

たとえば、監査や税務などの事業を手がけるKPMGによる調査「AI Quarterly Pulse Survey」によると、2025年第1四半期には65%の組織がAIエージェントの試験運用を手がけており、前年同期比の37%から大きく増加しています。

消費者側の関心も高まっています。Salesforceが発表した「Connected Shoppers Report(2025年3月)」によると、消費者の66%が売り切れる前に需要の高い商品を確保するためにAIエージェントを使用することに関心があると回答。65%がほしい商品が自身の目標価格に達したら商品を購入できるような機能を持つエージェントを求めています。

Visa、AIエージェントを「新たなコマース」と位置づけ

Visaは4月30日、AIプラットフォーム向けの商用パートナープログラム「Intelligent Commerce」をスタートしました。このプログラムは、運用者に対し、本人確認や支出管理などの決済機能をAIエージェントに統合するためのAPIやツールへアクセスできるようにするものです。

Visaの提供ツールによるAIエージェントの活用イメージ(Visaのコーポレートサイトから追加)

Visaはニュースリリースで、この動きについて「デジタルコマースの次のステップ」だと表現。「AIを活用したエージェントの利用により、消費者は食料品の注文や衣料品の購入などの日常的なタスクをAIに任せることができるようになり、支払い方法とタイミングに関するルールは自身で設定できるようになる」と説明しています。

消費者のショッピングは、実店舗での買い物からオンラインへ、そしてオンラインでの購入デバイスの多くがモバイルへと移行してきたのと同じように、Visaは新たなコマースの時代の新しい基準を打ち立てています。(フォレステル氏)

VisaのAI対応ツールの特長

「Visa Intelligent Commerce」のグローバル展開を加速するため、VisaはOpenAI、Microsoft、Anthropic、Stripe、Samsungなどの主要なAIおよびテクノロジー企業と協力しています。「Visa Intelligent Commerce」の主な機能は次の通りです。

- AI対応カード:標準のカード番号をトークン化された情報に置き換えます。これは、機密性の高いカードデータを固有のデジタル識別子に置き換えることで不正を減らすセキュリティ手法の1つ。これにより、消費者が選択したエージェントだけが本人に代わって行動することが許可され、AIコマースにおける本人確認が可能になる――とVisaは説明しています。

- パーソナライズされたレコメンド:消費者は、ショッピングの結果を向上させるために、自分のお金の使い方の傾向をAIエージェントと共有することができます。

- 支出ルールとリアルタイム管理:ユーザーは購入制限と条件を設定できます。Visaは「リアルタイムの取引データにルールを適用し、AIエージェント利用によるトラブルを防ぐ」と述べています。

Mastercardの対話型AIコマース

Mastercardは4月29日に独自のプログラム「Agent Pay」を発表。「AIエージェントがユーザーに代わって購入を完了できるようにする」と説明しました。

Mastercardによると、「Agent Pay」は非接触型決済、カードオンファイル、トークン化を含む既存の決済インフラを基盤として構築。特に会話型AIプラットフォームへの統合を目的として「Agent Pay」を設計しました。Mastercardは次のように説明しています。

たとえば、まもなく30歳になる女性が記念の誕生日パーティーを計画している場合。自分のスタイル、会場の雰囲気、天気予報に基づいて、地元のブティックやオンライン小売事業者から衣装やアクセサリーのセレクションをAIエージェントとチャットすることで、AIエージェントが提案してくれるようになります。彼女の好みやフィードバックに基づいて、AIエージェントが購入し、「Mastercard One Credential」などの最適な支払い方法を推奨できます。

MastercardのAI搭載サービスの特長+セキュリティ

このプログラムは、消費者向けと企業(B2B)向けの両方のアプリケーションを提供しているそうです。企業向けの利用をサポートするため、Mastercardは「watsonx Orchestrate」(AIアシスタントとAIエージェントの機能により、チャットを通じて業務プロセスを自動化し、効率化を促進するサービス)を提供するIBMなどのテクノロジープロバイダーと提携しています。

また、決済サービス「Braintree」を提供するPayPal の子会社、同じく決済サービス「Checkout.com」を提供するCheckout.comなどの事業者とも提携、すでに加盟店が使用しているトークン化機能を拡張する計画です。

Visaの「Visa Intelligent Commerce」と同様に、「Agent Pay」はトークン化された情報を使用して不正リスクを抑制します。加盟店やユーザーからの信頼と安全性をサポートするため、MastercardはAIエージェントが支払いを開始する前の検証が必要としています。ユーザーは、エージェントに購入を許可する特定のルールを設定できます。Mastercardによると、「Agent Pay」は、デバイス上の生体認証などの認証ツールもサポートしています。

加速するAIエージェントの採用

VisaとMastercardの発表は、AIエージェントの利用を検討している事業者が増えているなかで実施されました。

KPMGによる2025年1~3月期(第1四半期)のAI Quarterly Pulse Surveyによると、調査対象となった幹部の99%が「自社組織がAIエージェントを展開する計画がある」と回答。67%が「既製のAIソリューションを購入する予定」であると答えました。

一方、27%が「自社による構築と他社からのソリューション購入を組み合わせたアプローチ」を選択しています。この調査には、年間収益が10億ドル以上の米国企業のエグゼクティブ130人が含まれています。

KPMGは「注目すべきは、ほとんどのカテゴリーで、事業者は“エージェントの利用を計画している”ステータスから、“積極的にエージェントを試験運用している”ステータスへの移行が大幅に進んでいることです」と指摘しています。

課題はAIへの信頼感不足

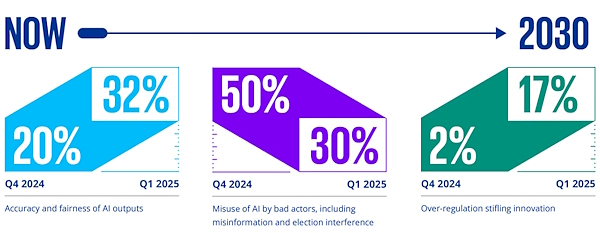

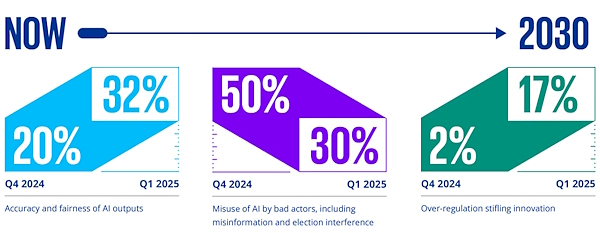

しかし、AIエージェントへの信頼感が十分でないことは依然として大きな懸念事項です。KPMGの調査によると、回答者の3分の1以上が、2025年の最大の課題として「生成AIに対する信頼感が十分でない」をあげています。また、32%は「2030年までにAI出力の正確性と公平性さが担保されるのかどうか」を懸念しており、それに続いて「悪用への懸念」(30%)があげられました。

KPMGの調査による、AIへの懸念(左から「正確性と公平性さ」「悪用への懸念」「過剰な規制」)

AIに懸念を持つ消費者も多数

AIエージェントに関する消費者の感情も依然として二分されています。Salesforceが2025年3月に発表した「Connected Shoppers Report」によると、消費者の65%が自身が決めた価格に達したらAIを使用して商品を購入することに関心がある一方、「レコメンドされた商品をAIエージェントが自分に代わって購入することに抵抗がない」と答えたのはわずか47%でした。

また、調査会社eMarketerとCivicScienceが2024年12月に行った調査によると、米国の消費者で「自身のデータをAIショッピングアシスタントに共有することには抵抗がない」と回答したのはわずか24%でした。

KPMGのAIおよびデジタルイノベーション担当であるティーブ・チェイス氏はリリースで次のように説明しています。

昨今、AIエージェントが事業者のワークフローに組み込まれることが進むにつれて、信頼性がAIに関する議論の中心に戻ってきています。ガバナンス、データの整合性、責任ある利用に根ざした、AIエージェント利用者からの強力な信頼の基盤なしに、AIエージェント活用による明るい未来はありません。自信を持って事業を拡大したいのであれば、信頼の醸成が第一に来なければなりません。(チェイス氏)

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:AIエージェントがWebページの閲覧、商品選択、購入、お金の管理をするようになる――。国際ブランドも「エージェントコマース」に参入 | 海外のEC事情・戦略・マーケティング情報ウォッチ

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

KPMGの調査による、AIへの懸念(左から「正確性と公平性さ」「悪用への懸念」「過剰な規制」)

KPMGの調査による、AIへの懸念(左から「正確性と公平性さ」「悪用への懸念」「過剰な規制」)