BtoB-EC市場規模を業種ごとに分解し、データから見えてくる業種ごとのBtoB-ECへの取り組み状況や特長などについて説明したい。BtoB-ECの種類は「EDI(Electronic Data Interchange)型」と「小売型」に大別でき、前者は商品を完成させて小売業に流通させるための一連のサプライチェーンに基づいた取引の電子化(EC)で、後者はシンプルに企業向けの小売ビジネス(購入企業側にとっては必要な商材の調達)である。今回はこの2つに分けてBtoB-ECへの取り組み状況や特長を説明する。

ここをクリックで記事の目次を表示ここをクリックで連載の目次を表示知っておくべきBtoB-ECの基礎

知っておくべきBtoB-ECの基礎 日本のBtoB-ECはさらに拡大できる余地がある? 流通構造の基本+米国を上回る日本の卸/小売比率に見る「企業間取引の最適化」の期待

米国と比較して卸の存在が大きい日本の流通構造。BtoB-ECによって企業間取引の最適化が期待されます。流通構造の基本、日本の流通構造の特徴などを解説します。【連載2回目】

本谷 知彦[執筆]2024/12/18 8:00

2

10 知っておくべきBtoB-ECの基礎 成長を続けるBtoB-EC市場の基礎知識。歴史、構成する2つの種類、あまり知られていない市場規模の中身とは?

通販・EC事業者が押さえておくべきBtoB-EC運用の基礎を解説【連載1回目】

本谷 知彦[執筆]2024/11/19 7:00

1

10 【EDI型】業種別のBtoB-EC市場規模とEC化率

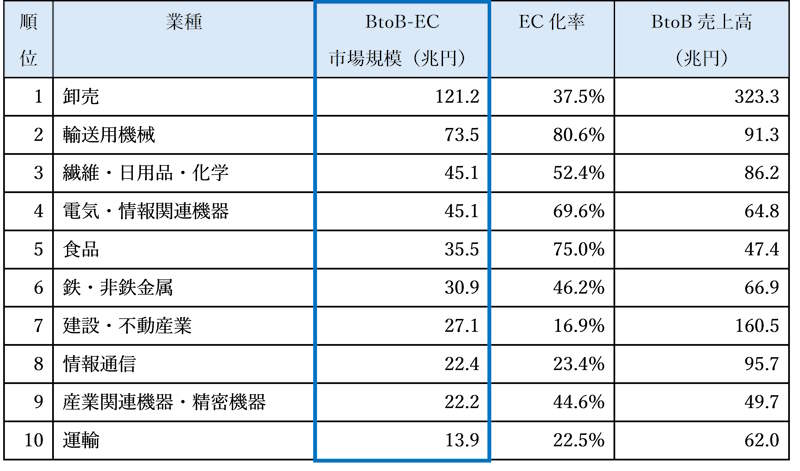

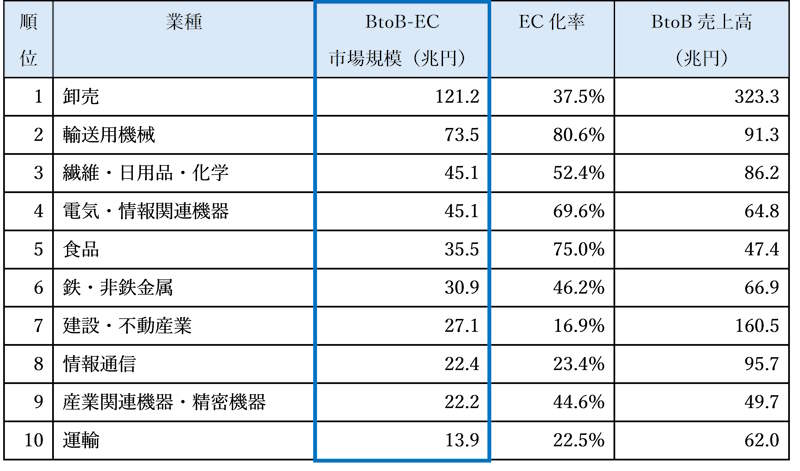

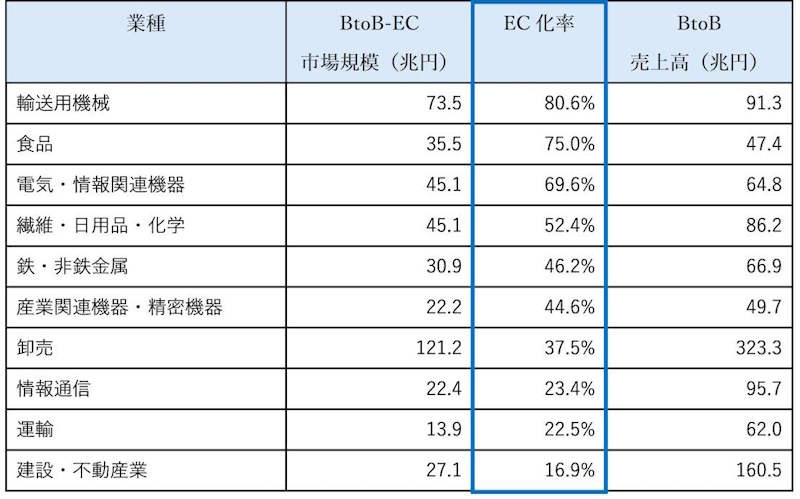

まずはEDI型のBtoB-ECについて業種ごとに掘り下げる。次の表は経済産業省発表の2023年のBtoB-EC市場規模について、その金額の大きい業種順に並べている。

表中のBtoB売上高は各業種に属する企業の売上高の総計、つまりEC化率の分母となる数値。経済産業省発表の報告書には記載がないのだが、参考までにここではEC化率から逆算した数値を表記している(※BtoB売上高 = BtoB-EC市場規模 ÷ EC化率)。

【EDI型】業種別BtoB-EC市場規模(金額の大きい順、出典:経済産業省電子商取引に関する市場調査をもとに筆者(デジタルコマース総合研究所 代表取締役 本谷知彦)が作成)

BtoB-EC市場規模の大きい順に「卸売」が121.2兆円、「輸送用機械」が73.5兆円、「繊維・日用品・化学」が45.1兆円、「電気・情報関連機器」が45.1兆円、「食品」が35.5兆円。卸売業が断トツで金額規模が大きいが、これはそもそも卸売業のBtoB売上高が323.3兆円と巨大であることに起因している。

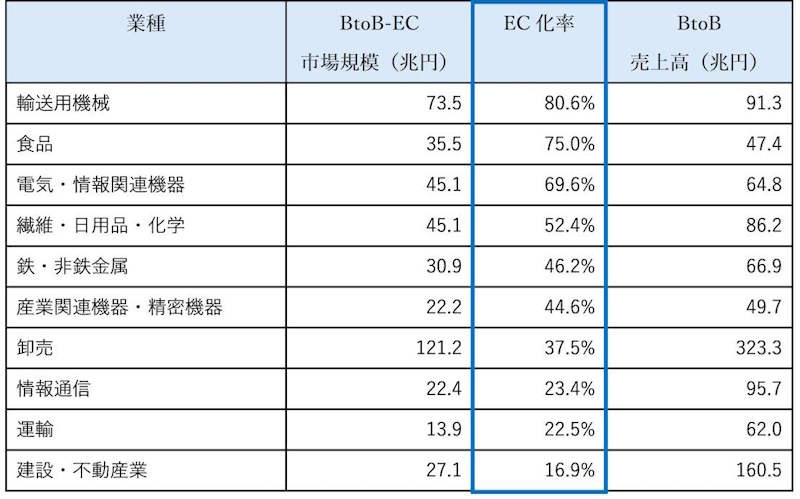

BtoB売上高が大きいと、必然的にEC市場規模のポテンシャルも大きくなりやすい。そこで、BtoB-EC市場規模の大きい順ではなくEC化率順に並べ替えてみたところ、上の表とは異なる並びとなる。トップは「輸送用機械」の80.6%、「食品」が75.0%、「電気・情報関連機器」が69.6%、「繊維・日用品・化学」が52.4%、「鉄・非鉄金属」が46.2%で続いた。

【EDI型】業種別BtoB-EC市場規模(EC化率の高い順、出典:経済産業省電子商取引に関する市場調査をもとに筆者が作成)

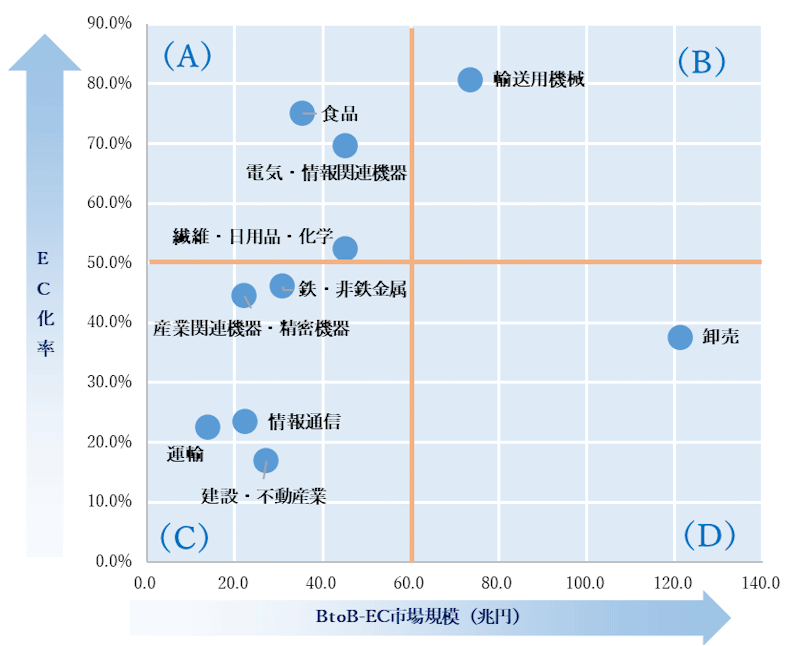

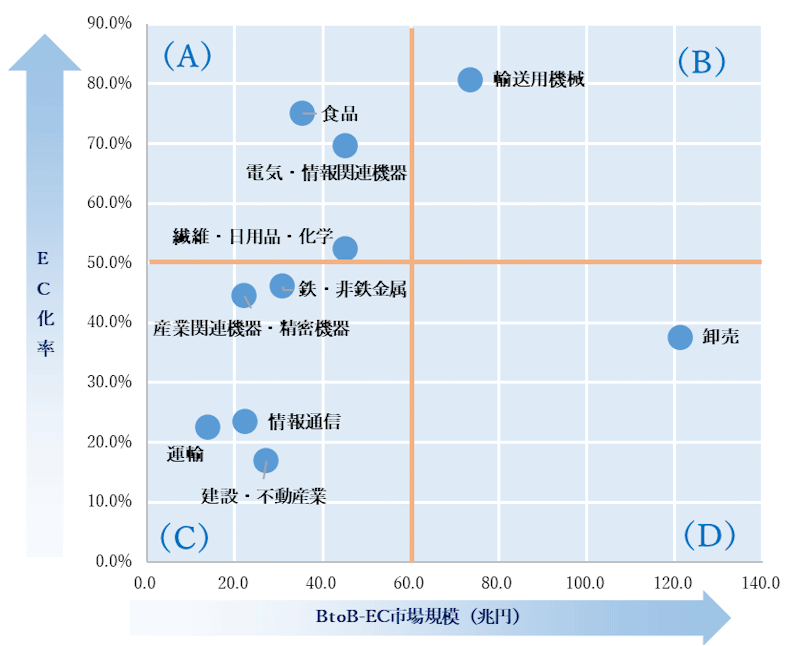

【EDI型】4つのゾーンで業種ごとの状況を考察

BtoB-EC市場規模とEC化率によって、順位が異なっている。そこで、BtoB-EC市場規模をヨコ軸、EC化率をタテ軸に散布図を作成した。また、ヨコ軸は60兆円、タテ軸は50%で区切り、次の通り(A)~(D)でゾーン分けした。

【EDI型】BtoB-EC市場規模/EC化率による散布図(出典:筆者作成)

(A)ゾーン

BtoB-EC市場規模は大きくないが、EC化率が高いゾーンである。このゾーンの業種はBtoB-ECを高度に活用していると言える。食品や電気・情報関連機器は商品の種類や部品点数が膨大であるため、BtoB-ECでの効率的なやり取りが適していると推測する。一方、既にEC化率が高いため、市場規模の伸びは期待しにくいだろう。

(B)ゾーン

BtoB-EC市場規模、EC化率が共に高いゾーンである。唯一「輸送用機械」が位置しているが、輸送機器=自動車は、種類は膨大ではないが部品点数が膨大であるため、BtoB-ECの適性は高いと見る。EC化率が高いため、一層の上積みは期待しにくいかもしれない。

(C)ゾーン

BtoB-EC市場規模、EC化率が共に低いゾーンである。EC化率が低いということは、言い換えれば伸び代があるということだ。特に産業関連機器・精密機械については部品点数が多そうなので、電気・情報関連機器のようにEC化率が高くても不思議ではない。このゾーンはEC化率が高くないために、企業取引の業務効率化の余地がありそうだ。今一度関係者はBtoB-ECの導入を検討してみてはと思う。

(D)ゾーン

このゾーンは「卸売」のみとなっている。(C)ゾーン同様EC化率が低いことから、データ上は明らかに伸び代が大きいと言える。かつEC化率が低いにも関わらず市場規模は大きいため、BtoB-ECを上手く実現できれば企業間取引の最適化のインパクトが絶大だ。卸売なので、取り扱う商品点数は膨大であることは想像に難しくない。ただし中小零細企業が多く、事業投資余力が大きくないだろう。この点がBtoB-ECの足かせになっているかもしれない。

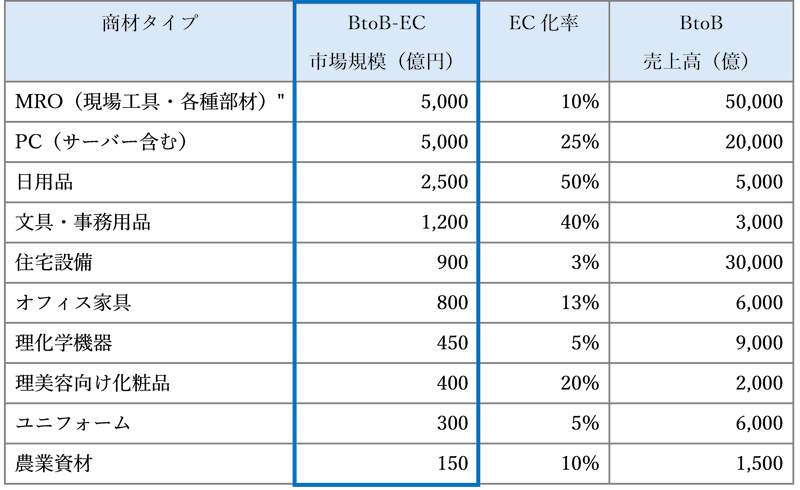

【小売型】商材別のBtoB-EC市場規模とEC化率

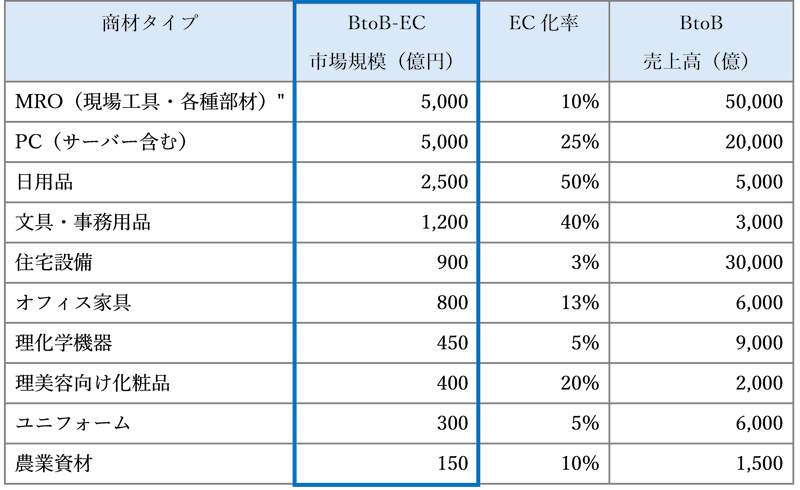

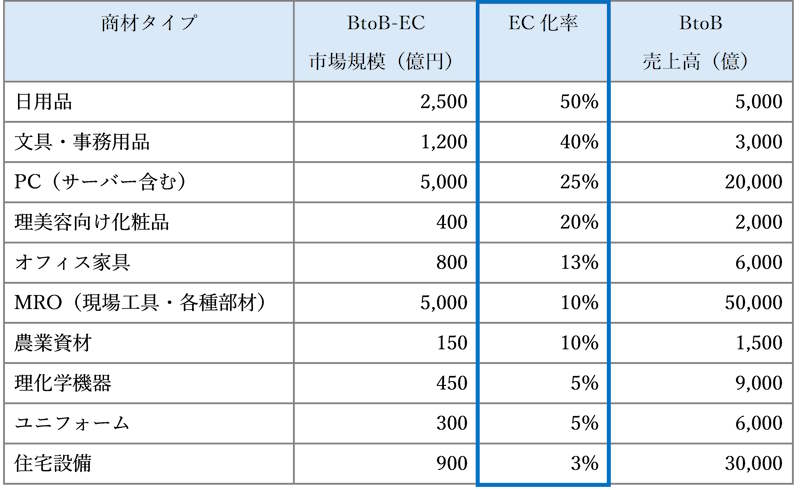

小売型について、経済産業省の市場規模調査ではEDI型のみを対象としているため、小売型のBtoB-EC市場規模やEC化率、BtoB売上高に関するデータは他に存在しない。そこで筆者独自に推定したところ、小売型のBtoB-ECは全体で約2兆円、EC化率は10%以下と想定される。

さらに細分化するため、いくつかの商材をピックアップし独自手法で推計してみたところ、次の通りとなった。商材タイプごとにEC化率に大きなバラツキがあることがわかる。なお小売型は「業種ごと」ではなく「商材タイプごと」となっている点、推計作業の都合上、ざっくりとした数値となっている点もについてご留意いただきたい。

【小売型】商材タイプ別BtoB-EC市場規模(金額の大きい順、出典:筆者推計)

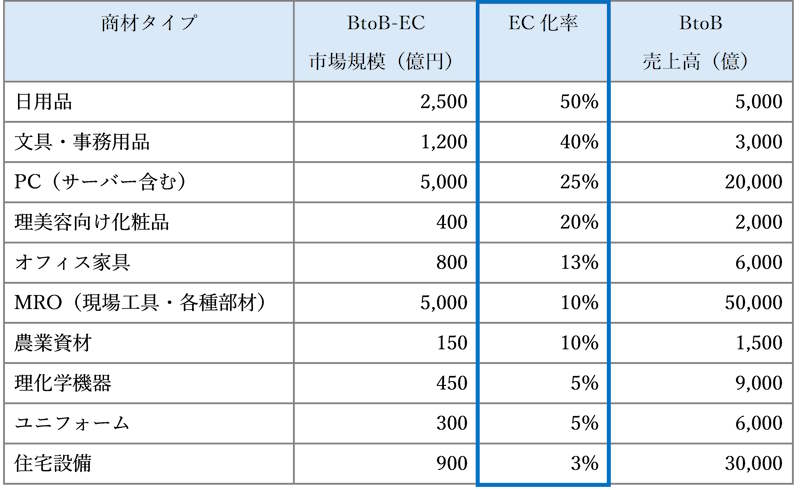

【小売型】商材タイプ別BtoB-EC市場規模(EC化率の高い順、出典:筆者推計)

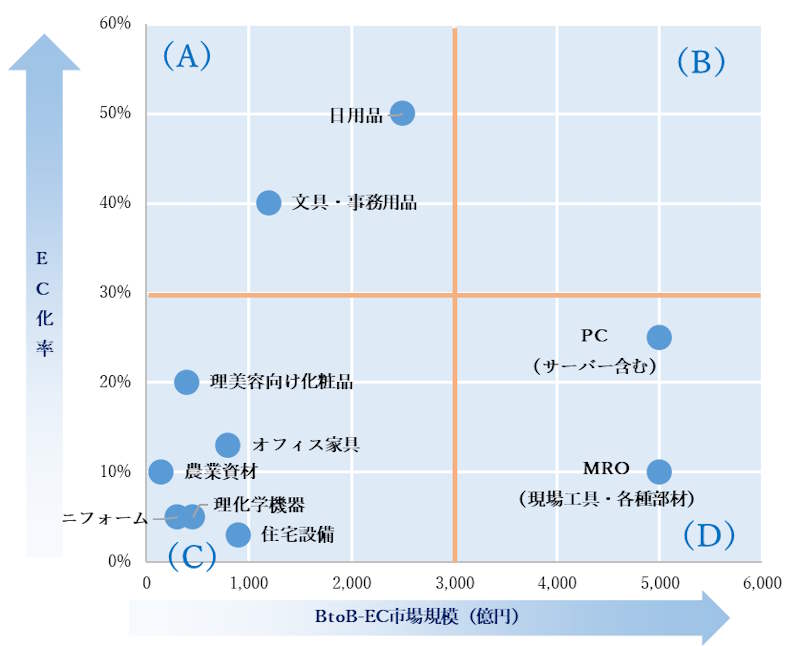

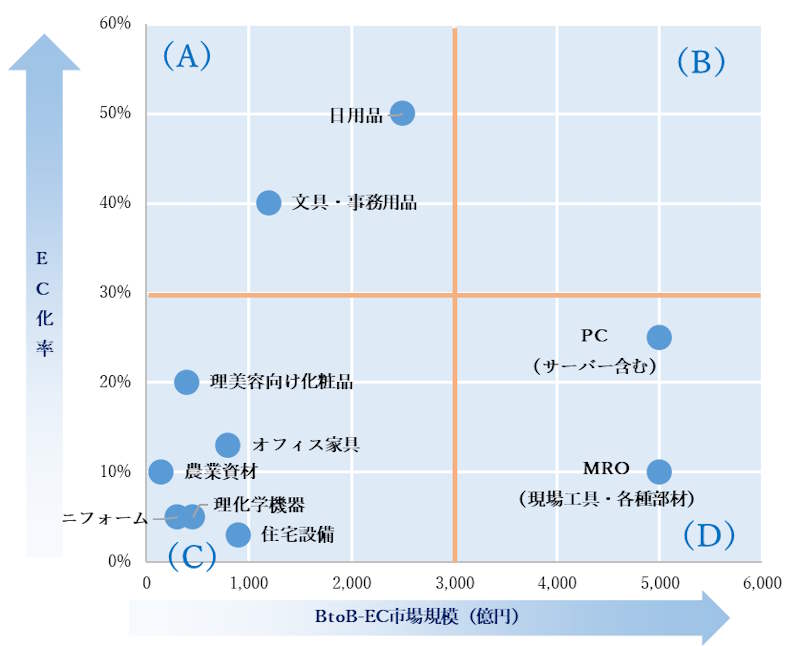

【小売型】4つのゾーンで業種ごとの状況を考察

EDI型と同様に、BtoB-EC市場規模とEC化率の二軸で散布図を作成してみた。なお、EDI型と“しきい値”を変更している点、ご了承いただきたい。

【小売型】BtoB-EC市場規模/EC化率による散布図(出典:筆者推計)

(A)ゾーン

日用品、および文具・事務用品が該当した。商材点数が多く、BtoB-EC向きであろう。アスクル、たのめーる、カウネットなどの大手BtoB-ECプレーヤーによって競争が展開されているゾーンであり、EC化率の高さは納得がいく。

(B)ゾーン

このゾーンは該当なしであった。該当がないということは、小売型においてBtoB-ECはまだ十分ではないと判断できる材料の1つに見える。できるだけ早くこのゾーンへ到達する商材が登場することを期待したい。

(C)ゾーン

対象の10商材のうち6商材がこのゾーンに集結している。(C)ゾーンは、(B)ゾーンの対極に位置する。その(C)ゾーンに多くの商材が集結し、(B)ゾーンは該当がないということは、小売型ではBtoB-ECが十分に浸透していないと言ってもよいだろう。

(D)ゾーン

このゾーンにはPCとMROが位置している。PCの場合、売り手の法人営業部門を通じた取引も多くEC化率が低い一因になっていると思われる。一方、MROについては工場や建設現場などで必要な商材であり、こまめに道具を調達するニーズは強いだろう。よってEC化率はもっと高くて良いように感じる。

自社が置かれている状況を今一度客観視していただきたい

今回はBtoB-EC市場規模とEC化率の二軸で4つのゾーンに分け、それぞれの業種や商材の現状を考察してみた。特に取り扱う商材点数が多い業種は業務効率化の観点でBtoB-ECに向いているであろう(ただし、膨大なアナログの商品情報をどのようにデータベース化するかは課題ではある点には言及しておきたい)。

またEDI型と小売型をこの4つのゾーンでの整理で比較すると、後者の方が全般的にBtoB-ECが進んでいない状況ではないかと考える。後者のBtoB-EC市場規模は前者と比較して大きくはないが、それはさておき、関係者の方々には是非今一度、自社が置かれている状況を客観視していただければと思う次第である。

BtoB-EC導入には、コスト、デジタル化への感度、従来業務を変えることへの不安感、従来の取引先との信頼関係など変数が多くかかわることは百も承知である。しかし、デジタル化の波は不可逆的であり、長い目で見れば少しずつでも変わっていかなければならないであろう。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:【BtoB-EC市場を徹底解説】市場規模とEC化率のランキング+ポジショニングマップで見えてくる業種ごとの現況と主な特長 | 知っておくべきBtoB-ECの基礎

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

【EDI型】業種別BtoB-EC市場規模(金額の大きい順、出典:経済産業省電子商取引に関する市場調査をもとに筆者(デジタルコマース総合研究所 代表取締役 本谷知彦)が作成)

【EDI型】業種別BtoB-EC市場規模(金額の大きい順、出典:経済産業省電子商取引に関する市場調査をもとに筆者(デジタルコマース総合研究所 代表取締役 本谷知彦)が作成) 【EDI型】業種別BtoB-EC市場規模(EC化率の高い順、出典:経済産業省電子商取引に関する市場調査をもとに筆者が作成)

【EDI型】業種別BtoB-EC市場規模(EC化率の高い順、出典:経済産業省電子商取引に関する市場調査をもとに筆者が作成) 【EDI型】BtoB-EC市場規模/EC化率による散布図(出典:筆者作成)

【EDI型】BtoB-EC市場規模/EC化率による散布図(出典:筆者作成) 【小売型】商材タイプ別BtoB-EC市場規模(金額の大きい順、出典:筆者推計)

【小売型】商材タイプ別BtoB-EC市場規模(金額の大きい順、出典:筆者推計) 【小売型】商材タイプ別BtoB-EC市場規模(EC化率の高い順、出典:筆者推計)

【小売型】商材タイプ別BtoB-EC市場規模(EC化率の高い順、出典:筆者推計) 【小売型】BtoB-EC市場規模/EC化率による散布図(出典:筆者推計)

【小売型】BtoB-EC市場規模/EC化率による散布図(出典:筆者推計)