「Cookie規制」などにより、個々のユーザー情報を取得しにくい状況になっています。ECサイトではPV(ページビュー)やUU(ユニークユーザー)といったアクセス情報だけに頼らず、いかに精度の高い顧客情報を取得し、マーケティングに活用できるかが重要な時代になってきています。そのために必要なのが「CRM」(顧客関係管理)です。

ECにおけるCRMについて、その重要性とツール導入までのステップ、CRMの成否を分けるオフラインとのID統合のポイントなどについてお伝えします。

CRMとは何か

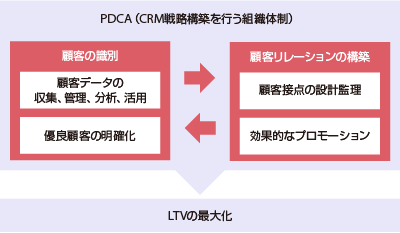

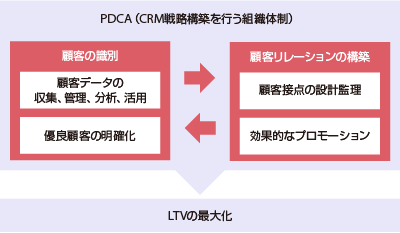

「CRM」とは「Customer Relationship Management」の略で、顧客との関係性の構築を通して売り上げを向上させる手段を指します。顧客を適切に識別し、識別した顧客との「顧客リレーションの構築」を行うことで顧客生涯価値(LTV)を高めるために行われる、経営における選択と集中のマネジメントです(図1)。

図1 CRM戦略の概要図

CRMでは顧客が商品を認知し購入に至るまでの過程を把握した上で、顧客1人ひとりに最適な提案をすることで、顧客と店舗(ECまたは実店舗)の双方にとってストレスとなる無駄なアプローチを減らし、売り上げの向上につなげていきます。つまり、収集・分析した顧客データを基にアプローチを実施し、中長期的に顧客との関係を維持することで、企業全体のマーケティング活動に影響を与える仕組みと言えます。

なぜCRMが必要なのか

「トライアル購入のお客さまに本商品を購入してもらう」「定期的購入を申し込んでもらう」といった通販に必要なCRM以外にも、見込み客との継続的な接点構築やブランドやサービス、商品の啓蒙や深い理解、共感を醸成するための接点作りなど、CRMの役割は拡大しています。

現在は「商品やサービスの価値観や世界観に共感できるかどうか」が購買行動の起点として浸透してきていますが、ECでは価格競争以外で他社との差別化が図りにくい現状があります。このような時代において、価値観や世界観に共感できる商品やサービスを生み出し、選び続けてもらうためには、SNSなどを含めた多様な顧客との接点において顧客を正確に理解し、関係性を維持させていくCRM施策が必要不可欠です。

企業は商品を販売するだけに留まらず、その後も顧客の心を捉え続け、継続的に利用してもらえるようなサービスとセットでマーケティングを考えなくてはならないのです。

CRMツール導入までのステップ

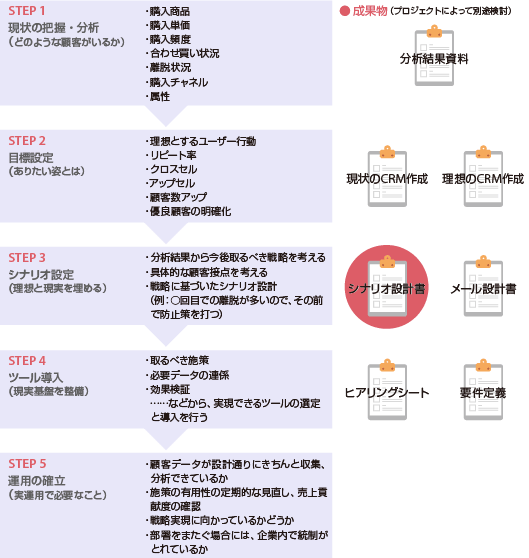

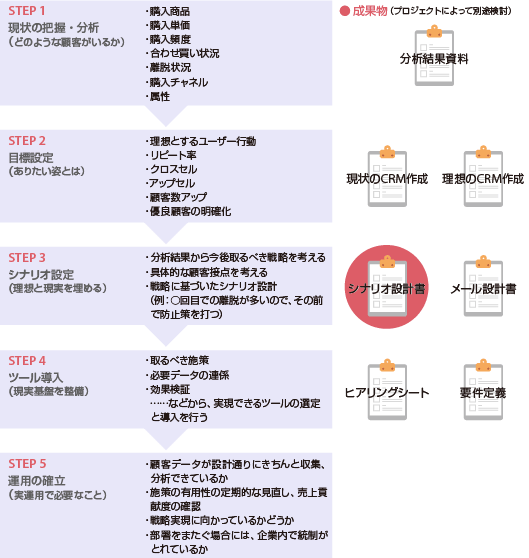

CRMを実行するにはCRMツールを利用します。ここではCRMツールを導入するまでの一般的なステップをご紹介します(図2)。

図2 CRMツール導入までのステップ

STEP 1

まず現状の分析が必要です。自分たちにはどのような顧客がいるのかを、購買データやカスタマージャーニーマップなどのフレームワークを通じて洗い出します。

STEP 2

次に目標を定めます。「理想とするユーザー行動はどのようなものか」「今回の施策で何を実現させたいか」など、目的を明確にします。

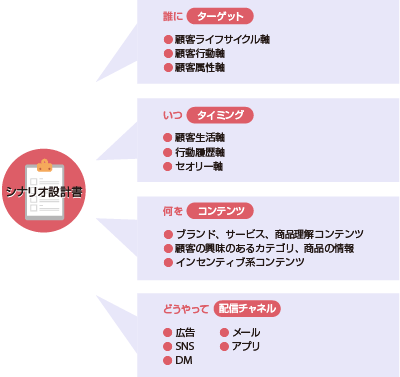

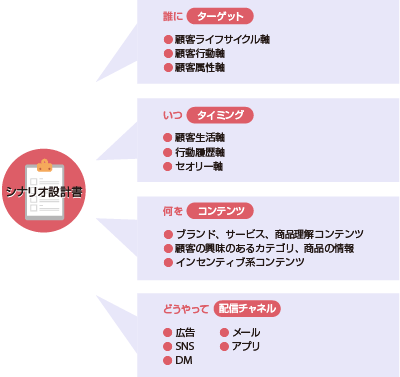

STEP 3

CRMに欠かせないのが「シナリオ」です。STEP 1の現状分析で抽出したターゲットに対し「いつ、どのタイミングで」「何を、どんなコンテンツを」「どのように」伝えるのか、といったアプローチ方法を設計します(図3)。シナリオは1つではなく、STEP 2で設定した目標ごとにそれぞれ作成します。

図3 データ分析を元にしたシナリオ設計

STEP 4

必要なシステムが搭載されているCRMツールを選定します。システムや顧客データの管理者だけでなく、今後CRMツールから得られるデータを活用・定着させるために現場の責任者とも認識を共有させていきます。

STEP 5

CRMツール導入後は、顧客行動の仮説と成果を定期的に分析し、次の施策に生かせるよう、PDCAを回していきます。

ID統合の重要性

CRM施策において成功の鍵となるのが、顧客IDを統合させること、そしてオンラインとオフラインを連携させることです。「顧客」と一言でいっても、新規顧客(見込み客)と既存顧客とではそれぞれアプローチが異なります。たとえば、見込み客には購入の後押しをするクーポンや検討している商品の情報を伝え、既存顧客には購入商品のアフターサービスを案内するといったことなどが考えられます。

顧客との接点であるECサイトと実店舗のデータが連携されていない状況では、優良顧客として扱うべき顧客に新規顧客向けの施策を実施してしまったり、過去の見込み客に対してすでに興味のない商品案内を送り続けてしまったりといったミスが生じる可能性があります。不要な情報をタイミング悪く提供することは、商品やサービスへの不信感や嫌悪感につながりかねません。

こうした事態を避けるためにも、Webサイトであれば自社ECやモール型ECの顧客データ、実店舗であれば会員カードを利用したPOSデータや会員向けアプリのIDデータなどをもとに、どの接点においても顧客を同一人物だと認識できるように顧客IDを統合させる必要があります。

顧客IDを統一することにより、顧客が一番欲している商品やサービスの情報を、一番欲しいタイミングで、一番都合の良いチャネルで提供することができ、結果としてコンバージョン率の向上だけでなく、施策の無駄打ちを避けられるため、コスト削減も可能です。

オンラインとオフラインの統合のポイント

しかし、デジタル領域における顧客IDの統合が比較的容易な一方で、それをオフラインの店舗やイベントに来訪している顧客と同一人物と認識することは困難な場合があります。

そのため、たとえば「Webで会員登録をした上で実店舗への来店予約をしてもらう」「実店舗で使えるクーポンをECサイトの会員向けに案内する」「実店舗で会員登録の上、専用アプリでアンケート回答してもらい、ECサイトで使えるクーポンを案内する」というような、オンラインとオフラインのデータを統合させるための施策を盛り込んでおくことが重要です。

スマートフォンアプリの開発も有効です。スマートフォンを起点とした会員とのコミュニケーショを通じて、実店舗とのID統合はもちろん、プッシュ通知や位置情報を活用したレコメンドも実施可能になるため、例えば最近利用のないユーザーに新商品を案内したり、リピートユーザー向けによく利用する店舗限定のクーポンやタイムセール情報を配信したりと、閲覧履歴や購買傾向、クーポン取得情報を元にした施策も可能になります。

Webサイトだけでは把握しきれないデータをスマートフォンアプリから取得し活用することによって、利用者にとって価値のあるデジタル上の“接客”を実現できるのです。

こうしたオンラインとオフラインのデータ統合は、実店舗における接客やコミュニケーションへの活用も期待できます。蓄積されたデータをもとに店舗スタッフが年代や属性別を把握できるほか、顧客を特定可能なため、顧客の好みや価値観を理解し、1人ひとりに寄り添った提案が可能になります。

◇◇◇

顧客をより理解し、商品やサービスを継続的に利用してもらうためには、顧客IDデータを統合し、1人ひとりに寄り添った顧客視点の戦略や施策を実行することが必要です。さらにはECサイトと実店舗、オンラインとオフラインの境界を越えた顧客体験設計も欠かせません。ユーザーとのより良い関係を構築することで、ブランドや商品、サービスが長く愛されるように育成していくこと、それこそがCRMの目的なのです。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:今さら聞けないCRM(顧客関係管理)入門。ツール導入までのステップは? オフラインとのID統合はどう実現する? | デジタルコマース注目TOPIX presented by 電通デジタル

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.