2024年はEC業界にとって逆風の1年だった

2024年1月、このコラムで「2024年のECの景況感は『厳しい』の一言に尽きる」と寄稿した。記事を読んだ業界の方々から「2024年の予測は辛口ですね」と冷やかされたが、蓋を開けてみれば、私の見立て通り、EC業界は逆風の1年となった。

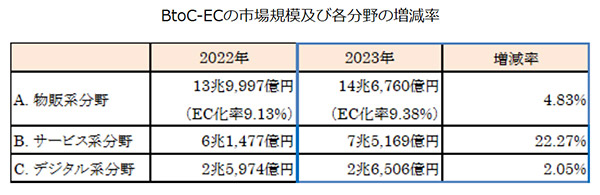

経済産業省が発表した「令和5年度 電子商取引に関する市場調査」によると、物販系のEC市場規模は、2022年は昨対5.37%だったのに対し、2023年は4.83%と市場規模の成長は鈍化、2018年以降最低の増減率となった。2024年の数字は2025年9月に発表されるが、厳しい数字になっていることは間違いないだろう。

市場においてEC売上が占める割合を指す「EC化率」の増加率も0.25ポイントと、2018年以降最低の伸びとなった。ECで商品を買う人だけでなく、ネットショップ運営を始める企業数の伸びも鈍化しており、EC市場全体が成長の踊り場にきていることは明らかだろう。

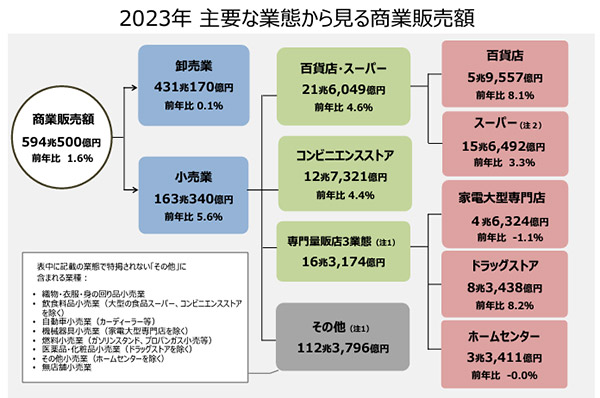

さらに驚いたのは、EC業界がデフレから脱却できていない厳しい現実である。経産省が2024年4月に発表した「2023年小売業販売を振り返る」によると、2023年の小売業全体の販売額を示す「小売業商業販売額」は昨対で5.6%と、ECの4.83%の成長率を上回る結果となった。

小売業商業販売額にはECの販売額も含まれているため、一概に「実店舗が好調で、ECが不調」とは言えないが、2018年以降、一度もEC市場は昨対の増減率で小売業販売額に負けたことがなかったことを考えれば、「ECが特別に儲かる市場」ではなくなっている厳しい現実は認めざるを得ない。

EC市場が厳しい1年になった理由は、コロナ禍の反動と物価の高騰に尽きる。2024年は連休が多く、巣ごもりの反動で旅行や外食にお金を使う消費者が多かった。また、節約志向の高まりで衝動買いが減り、より低価格の商品を買い求めた消費者が増えたことで、市場規模全体の伸びが鈍化してしまった。

2025年は「2024年よりさらに厳しくなる」と予測

では、2025年のEC市場はどうなるのか。残念ながら「2024年よりもさらに厳しくなる」というのが私の見立てである。理由は以下の3つだ。

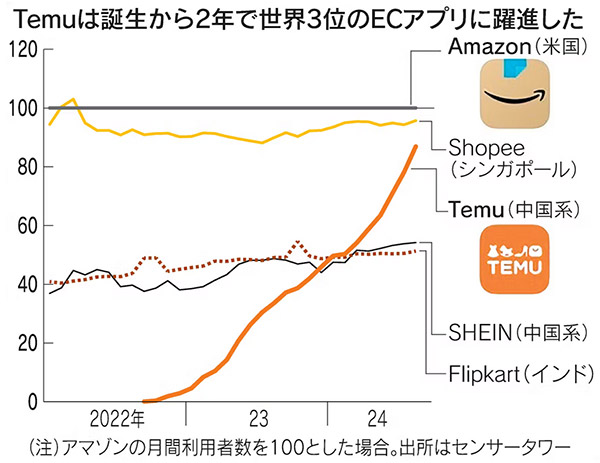

①中国の越境サイトの台頭

米国大統領にトランプ氏が就任することで、中国企業の米国でのEC事業が厳しくなる可能性が高い。激安越境ECの「SHEIN(シーイン)」や「Temu(ティームー)」が日本市場に注力し、景気の低迷でモノがだぶついている中国から、1個数百円のアパレル品や雑貨が流入してくることが予想される。それにより、日本のEC市場は2024年以上に価格競争が激化すると思われる。

②値上げしにくい構造

「楽天市場」「amazon.co.jp」「Yahoo!ショッピング」の3大モールは、「個数」を売らなければランキングや検索結果で上位に表示されない仕組みになっている。つまり、原価と人件費の上昇でネットショップの利益が取れなくなり、我慢しきれずに値上げをすると今度は数が売れなくなり、露出が下がってさらに売れなくなる構造になっている。

この仕組みがEC業界のデフレから脱却できない元凶であり、広告のクリック単価も上昇していることから、2025年はさらにネットショップの利益が削られていくと思われる。

③消費者のネットスキルが向上

コロナ禍で消費者がネットを使いこなすようになり、よりお得に買い物する術を身につけた人が急増した。ポイント還元やセールを賢く利用し、安い商品を見つけるスキルも向上した。

今までは「ネットでモノを買う」という行為自体が非日常の面白さがあったが、コロナ禍を経て、ネット通販がエンタメから生活防衛の手段の1つになってしまったことも、消費者の価格重視に加速をかけた要因となった。

デロイトトーマツの調査によると、ECを利用する理由で最も多いのが「価格が安いから」(23.3%)「ポイントがたまるから」(22.6%)と、EC市場だけがデフレから脱却できていないことが伺える。購入時に重視する点に関しても「価格」や「コスパ」が「品質」「機能性」「ブランド・メーカー」を大きく上回る結果となっており、EC全体が質の悪いバーゲンハンターの餌食になっていることがわかる。

2025年も消費者の節約志向が続くことを考えれば、中小規模のネットショップの運営はさらに厳しくなるだろう。

ネットショップ運営の打開策は「単品通販へのシフト」「顧客との密な関係構築」「新たなインサイト掘り起こし」

2025年のネットショップ運営の打開策はあるのだろうか。ここで3つの対抗策を紹介する。

販売商品を絞り込み「単品通販」にシフトする

1つは、ロングテールの戦略から単品通販にシフトすることである。数年前までは商品点数を増やし、ニッチな商品群で売り上げを作るのがネットショップ運営の王道の手法だった。

しかし、スマホでの購入が主流になり、消費者がページを果てしなくスクロールすることがほとんどなくなり、ニッチな商品を購入する機会が急減した。検索連動型の広告枠も増えたことで、消費者は迷うことなく欲しい商品にたどり着けるようになり、以前のように商品点数を増やすことが売上アップの施策にはつながらなくなってしまった。

今は販売する商品を絞り込むことが、中小規模のネットショップがめざすべき運営方法と言える。商品点数を絞ることで、限られた戦力で充実したページを作り込めるようになり、レビューも集中して集められるので、販売力の高い商品ページを構築することができる。

広告も売れる商品だけに一点集中して投資できるので、資本力のあるネットショップの商品ページに対抗することが可能になる。

顧客と深い関係性を構築する

2つ目は、顧客と徹底して密な関係を構築することだ。限られた給与のなかで商品を購入する消費者たちは「とてつもなく安い商品」か「どんなに高くても絶対に欲しい商品」か、このどちらかしか購入しないことがほとんどだ。小規模のネットショップが扱うような、中途半端な価格帯の無名ブランドの商品は見向きもされない。

このような付加価値がわかりにくい商品は、顧客と「知っている人」という関係を作り、「共感」を得ることで買ってもらうしか方法はない。

たとえば、実店舗やポップアップ店舗で顧客とコミュニケーションを取り、売り手の思いと商品のこだわりを理解してもらった上で、LINEやSNSをフォローしてもらえば、その後に配信するメッセージを読み続けてもらえる確率は高くなる。「知っている人」のLINEやSNSをそう簡単にはブロックしないのと同じで、最初に密な関係性を構築したほうが、LTV(顧客生涯価値)は圧倒的に高くなる。

仮にオンライン上でクーポンを発行したりプレゼントを提供したりして、LINEやSNSに誘導することができたとしても、そのネットショップから送られてくるメッセージは、所詮は「知らない人」からの情報でしかない。どんなにメッセージを作り込んでも、興味が失せるのは時間の問題と言える。

このように中小規模のネットショップが顧客を囲い込むためには、「お得感」よりも「関係性」を重視して戦略を組み立てなければいけない。

顧客と密な関係を作る上で必要なことが「共感」だ。そして、共感を得るために「動画」は必要不可欠と言える。動画は人の感情を大きく揺さぶることができ、ユーザーを味方につける最適なツールなのだ。

ECの動画マーケティングは、店主のこだわり、購入者の声、商品が完成するまでのプロセスなどを公開するのが主流だ。2024年からInstagramの「リール」、YouTubeの「ショート」などのショート動画が、新規ユーザーに対してリーチしやすくなり、よりSNSによる集客がしやすくなった。「ショート動画」→「本投稿」を見てもらう流れを作ることができれば、広告よりも効率よく新規顧客を獲得し、優良顧客の育成がしやすくなると言える。

一方でLINEやSNS活用は、ネットショップ運営において非常に手間と時間がかかる戦略だ。ネット広告を出稿したりセールで販売したりするほうが、手軽に売り上げを作ることができるのは事実である。

しかし、今はコロナ禍前のようにオンラインだけの戦略で、簡単に売り上げが作れる時代ではない。消費者にはお試しで商品を買う余裕はないし、セールで安いからといって衝動的に買い物をするほど消費意欲は高くない。

価格競争や高騰する広告費に負けないためには、顧客との距離を縮めて密な関係性を作り、共感を与えて、財布の紐を緩めていくしか方法はないだろう。

顧客の新たなインサイトの掘り起こし

3つ目の手法は、顧客に対して徹底してヒアリングを行い、新たなインサイトを掘り起こすことである。コロナ禍以降、ユーザーのネットスキルが向上し、以前よりも新しい検索キーワードが増えている。従来の検索キーワードが通用しなくなり、顧客の潜在意識も大きく変わっている。再度、徹底してユーザーのインサイトは掘り起こしたほうが良いだろう。

顧客を集めた座談会や実店舗での接客のほか、カスタマーサービスからの情報収集など、あらゆる手段を使って顧客の声を拾わなくてはならない。顧客の声から新しい検索キーワードや新商品のアイデア、既存商品の改善など、思いもよらないビジネスチャンスが生まれる可能性は高い。

ビッグキーワードだけでなく、スモールキーワードにも着目したほうが良い。検索数の少ないキーワードは、消費者の言葉では表現しにくい、潜在的な悩みを表していることがある。売り手側も気づいていない「悩みごと」「困りごと」にたどり着ける可能性もあるので、検索結果の2~3ページ目に位置するサイトの、流入キーワードを考察してみる価値は十分にある。

売り上げを伸ばしている事業者の事例とは?

これら3つの方法で売り上げを伸ばしている事業者とその取り組みを紹介しよう。

ナルミヤ・インターナショナル

月に1回、東京・原宿など他店との競争が激しい店舗で、デザイナーが最大10組ほどの顧客を接客する。親子がどのようなポイントで服を選ぶのか会話から分析し、着こなしを観察する。さらに中学生数十人を招いたファン会合を3か月に1回開催し、新作を試着した感想や学校向けに欲しいモノなどを直接ヒアリングしている。

2024年2月期の連結売上高で前期比7%増の374億円、営業利益は23%増の21億円で、共に過去最高を更新した。

顧客の声を直接聞くことで売り上げを伸ばしているナルミヤ・インターナショナルのECサイト

(画像はナルミヤ・インターナショナルのサイトから編集部がキャプチャし追加)

しまむら

「さらっとドライスリッパ」は、LINEヤフーの専門ツール「DS.INSIGHT」を使用して、「スリッパ」と合わせて入力しているキーワードを考察。あえて検索ボリュームの小さいキーワードに着目し、顕著化していないニーズを掘り起こした。2023年に100万足の販売を記録してミリオンセラーとなった。

しまむらのヒット商品「さらっとドライスリッパ」(画像はしまむらのプレスリリースより編集部が追加)

山善

住生活に特化したSNS「ルームクリップ」の投稿写真、コメント、検索キーワードを分析した上で、ユーザーの座談会などを実施し、商品開発を行う。ロングセラーの折りたたみ式の木製すのこベッドは、競合商品が多いにも関わらず、インサイトを掘り起こして商品をリニューアルし、最初の予約販売を行った段階ですぐに完売。予想の10倍売れるヒット商品になった。

山善の「折りたたみすのこベッド」。リニューアルし予想を上回るヒット商品となった

(画像は山善のサイトから編集部がキャプチャし追加)

すべて大企業の事例になるが、小規模のネットショップでも実践できる手法なのでぜひ参考にしてもらいたい。むしろ、従来までEコマース事業に対してフットワークが重かった大企業が、コロナ後にきめ細かいマーケティングを展開するようになったことに、強い危機感を持ったほうがいい。

5年、10年先を見据えた戦略を講じる

1990年後半以降、日本は物価が上がらないデフレの状態が長く続いた。そのなかで誕生したネットショップは、安さを武器に急成長を遂げることができた。

しかし世の中がインフレに反転した今、商品を手に取ることができず、売り手と直接会話をすることもできないネットショップは付加価値が伝えにくく、「高く売る」という市場では圧倒的に不利な状況に追い込まれた。

数年前まで、EC市場は何もしなくても売り上げが右肩上がりで伸びていく“のぼりのエスカレーター”だった。しかし、今は何もしなければどんどん売上が下がっていく“下りのエスカレーター”の状態にある。

2025年はさらに逆風が吹き荒れる1年になる。広告を使ったり、セールやポイントで目の前の売り上げを取りにいったりする浅はかな戦略を止めて、5年、10年先を見据えた足腰の強いネットショップを構築するための戦略をすぐにでも講じる必要がある。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:【2025年EC業界予測】2024年よりも厳しくなる。活路を見出すポイントは「密な顧客との関係」「単品通販」「新たなインサイト発掘」 | 竹内謙礼の一筆啓上

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

BtoC-ECの市場規模および各分野の増減率

BtoC-ECの市場規模および各分野の増減率 小売業の商業販売額について

小売業の商業販売額について 「SHEIN」「Temu」の月間利用者数

「SHEIN」「Temu」の月間利用者数

顧客の声を直接聞くことで売り上げを伸ばしているナルミヤ・インターナショナルのECサイト

顧客の声を直接聞くことで売り上げを伸ばしているナルミヤ・インターナショナルのECサイト しまむらのヒット商品「さらっとドライスリッパ」(画像はしまむらのプレスリリースより編集部が追加)

しまむらのヒット商品「さらっとドライスリッパ」(画像はしまむらのプレスリリースより編集部が追加) 山善の「折りたたみすのこベッド」。リニューアルし予想を上回るヒット商品となった

山善の「折りたたみすのこベッド」。リニューアルし予想を上回るヒット商品となった