1900年〜1910年頃には、百貨店(当時は呉服店)による本格的な通販カタログの創刊が相次いだ。カタログといっても商品情報だけではなく、小説や風俗批評、実用情報などが掲載されており、東京の最新トレンドを詰め込んだ雑誌として広く愛されていたようだ。

1902年(明治35年)百貨店が通販カタログを発行

高島屋

1902年(明治35年)、高島屋は『新衣裳』を創刊。呉服の流行案内を掲載した月刊の情報誌だった。1910年(明治43年)に第100号で一時発行が中止されたが、その後も続号が発行された。写真は1913年発行号の表紙。

資料2-1-1 『新衣裳』

資料提供:高島屋

白木屋

1904年(明治37年)、白木屋(現、東急百貨店)は『家庭のしるべ』を創刊した。内容は、裁縫、室内装飾、料理、婚礼の作法など。広告料を取って一般の広告も掲載されていた。後に『流行』『白木タイムス』と名称を変え、多い時は約8千部が発行された。

資料2-1-2 『家庭のしるべ』

出典:『白木屋三百年史』(刊:白木屋、1957年)P304

三越呉服店

三越呉服店では1899年(明治32年)に日本発の商業PR誌『花衣』を発行し、続けて『夏衣』(1900年)、『時好』(1903年)、『みつこしタイムス』(1908年)、『三越』(1911年)とリニューアルを重ねながら発行を続けた。

資料2-1-3 三越呉服店の『みつこしタイムス』

資料提供:三越伊勢丹ホールディングス

1909年11月、『みつこしタイムス』に掲載した、論語調で通販の利便性を説いた広告が注目を浴びた。

資料2-1-4 「みつこしタイムス」に掲載された論語調広告

資料提供:三越伊勢丹ホールディングス

この頃から「通信販売」という用語が定着した(それまでは「郵便利用商店」「発送営業」「郵便注文営業」などと呼ばれていた)。以下は簡単に現代語訳したもの。

「送而第一」(そうじだいいち)

(みつこし)タイムス論語は、「論語」を明治式、タイムス式に書いてみせようとして試みたものです。

近ごろ「ポケット論語」なるものが流行していますが、もしタイムス論語が読者のみなさんの歓迎を得たならば、毎号面白い趣向でご覧に入れようと思います。

「送而」は論語の「学而篇」にならったもので、その第一章です。「送而」は「送金」のことです。

「子曰。送而時求之。不亦説乎」(子のたまはく、送りて時にこれを求む、またよろこばしからずや)

「子曰」は「孔子のたまわく」とは違って、(みつこし)タイムス子の説として読者に言いたいことを言います。 その言にいわく、「送って時にこれを求む。また喜ばしからずや」と。

「送而」とは金を送ることです。金を送るには銀行為替、郵便為替、振替貯金などがあり、いずれもお客さまの随意です。

「時求之」は、ときどき注文をするということです。毎日三越に注文する必要がある方はまれですので、ときどき、必要な品ができたときに三越に注文し、これをお求めいただく。つまり、 「送金してときどき三越に注文して、必要品を求めるのは喜ばしいことではないか」 ということです。

最近、郵便制度が改善進歩した結果、地方でも東京に注文してその必要品を求めることが非常に容易になりました。そのため、地方の店で求めるより、東京から求めるほうがかえって便利です。また、安くて品が良く、取り扱いも丁寧で親切です。これが楽しいいことでないわけがありません。この説には誰も反対する方はいないでしょう。

資料2-1-5 1924年(大正13年)に発行された『三越カタログ』(復刻版)

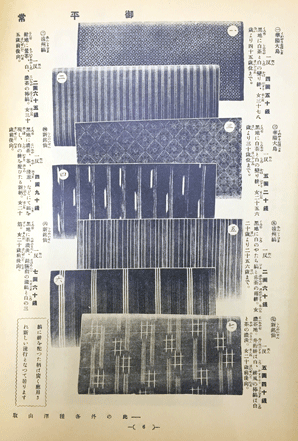

モノクロ印刷なのでわかりにくいが「華陽大島・一反4円50銭。黒地に白茶と白の変わり絣(かすり)、女37、8歳より45歳くらいまで」とか、「遠州縞・一反2円60銭。黒地に白のやたら縞と、赤茶の雨絣。女20歳より25歳まで」などとある。対象年齢が細かいのが面白い。

資料2-1-7 『三越カタログ』の日常用の反物のページ

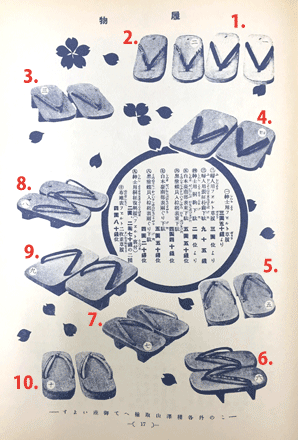

「履物」のページ。誌面のレイアウトは現代の雑誌とさほど変わらない。一見すると違いがわからないが、TPOに応じていくつもの種類があったようだ。

資料2-1-6 『三越カタログ』の履物のページ

- 紳士用フエルト草履 3円50銭より

- 婦人用フエルト草履 3円くらいより……裏にフェルトが付いている室内履き

- 婦人用張柾朴歯下駄 95銭……「張柾下駄」は台や歯を接着しているカジュアルな下駄

- 紳士用桐駒下駄 2円くらいより……歯が二枚付いた桐製の下駄

- 白木薹南部表東下駄 5円50銭くらい……表面に畳が張ってある下駄

- 黒塗り蝶貝入り棕櫚表東下駄 4円40銭くらい……棕櫚(シュロ)を編んだ物が張ってある下駄

- 白木薹南部表りょうぐり下駄 5円50銭

- 黒塗り蝶貝入り棕櫚表りょうぐり下駄 4円40銭くらい……「りょうぐり」とは、前後の歯を同じ型にえぐった下駄

- 紳士用桐柾復興履き(フエルト裏付き) 2円、2円40銭の2種類

- 表布地フエルト2枚重ね草履 4円80銭くらい

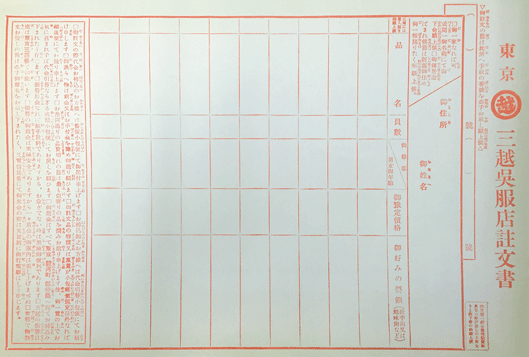

資料2-1-8 『三越カタログ』巻末の注文用紙

カタログの巻末には注文書が綴じ込まれている。注文書の右側に「品名」「数」「ご職業・男女・ご年齢」「ご想定価格」「お好みの要領(派手向き、または地味向きなど)」とある。カタログの掲載商品そのものを注文するのではなく、掲載商品を参考にしながら「これくらいの値段のこんな商品が欲しい」と伝えるための用紙だったようだ。

左端の注意書きをよく読むと、当時のやり取りの雰囲気が垣間見える。

- ご注文の際、代金お払い込みのお方様へは、書留小包便にてご送付申し上げます。

- お払い込みなきお方様へは代金引換小包便にてお届け申します。

- おあつらえ物は前金またはお手付き金をあらかじめお送り願います。

- ご注文品の容積または重量が小包郵便規定以外なれば、鉄道便にてお送り申し上げます。

- お指図通りの品、売り切れの節は、最も似寄りの品を選びお送り申し上げますゆえ、ご一覧の上でお気に召されずば代金引換ならざる書留小包便にてお戻しを願います。

- ご送金はすべて東京駿河町郵便局へあててお払い込み下されとう存じます。

- 振替貯金なれば無手数料でありますから、お急ぎでないときは至極便利であります。

- 三越の振替口座は東京300番でございます。

- 振替のご送金は至極安全でありますから、いちいち着金のご案内は差し上げませぬ。

- 電報でご注文をお発しの節は、必ずご尊名をお示し下されたく、また、電信為替にてご送金の際はその旨別にご打電願わしう存じます。

三越呉服店は1911年(明治44年)、電話による受注を開始し、翌年には頒布会の始まりとなる「みつこしオモチャ会」を発足させた。「みつこしオモチャ会」は、毎月その月にふさわしい玩具を制作して会員に届けたもの(会費は1か月1円)。