7月4日、アリババはニューリテール戦略に関するカンファレンス「日本ブランドのための“New Retail” アリババグループ推進する中国小売業のパラダイムシフト」を開催した。「ニューリテール」はアリババグループが2016年から中核としている戦略の1つで、データテクノロジーでオンラインとオフラインを融合させた新しい消費体験。

アリババ代表取締役CEOの香山 誠氏や、「ニューリテール」のコンセプトを発案したアリババグループCEOのダニエル・チャン、すでにアリババとのアライアンスで中国に進出している日本企業が登壇し、それぞれの取り組みを語った。

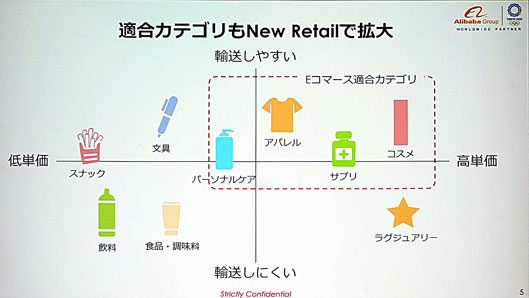

ニューリテールで適合カテゴリも拡大

ニューリテールに取り組んできて3年、9割以上の企業には設定した目標以上の成果をお返しできたと考えている。「天猫」や「天猫国際」を利用した日本の消費財メーカーの中国市場進出の基盤はできた。

今後もニューリテールとインバウンドソリューションをベースに、みなさまの中国市場の顧客の獲得をさまざまな視点から支援していきたい。

アリババ代表取締役CEOの香山 誠氏はイベントの冒頭こう語った。ニューリテール宣言当時、越境ECの適合カテゴリはコスメやサプリなど、中国に持って行きやすい商材が中心だったが、「ニューリテールのリアルな販売チャネルを使用することで、今後はほとんどの領域をカバーできる」と語った。

ニューリテールで輸送しにくい商品、低単価な商品も適合カテゴリに

農村部に多くの可能性がある

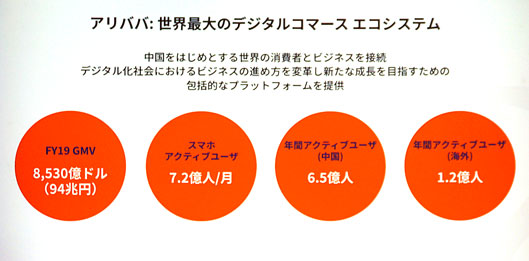

アリババグループCEOのダニエル・チャンは、2018年度のニューリテール事業のGMV(流通総額)は約94兆円(前年比+19%)、年間アクティブユーザー数は中国国内が6.5億人、中国国外が1.2億人。と発表した。成長の理由としては、地方都市や農村部の消費者ニーズ開拓や、ローカルサービスへの浸透を挙げた。

アリババグループ2019年度の実績

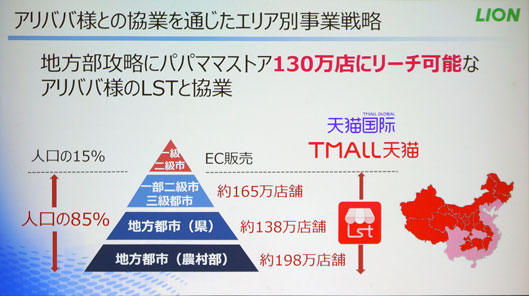

アリババのエコシステムはこの1年でかなり成長しましたが、ポテンシャルはまだまだある。中国は約13億の人口を有しており、3級都市、4級都市がその7割を占めている。農村地域には多くの可能性がある。彼らが都市部と同じような消費スタイルを享受できるよう、デリバリーサービスも充実させていく。

中国には167の都市がある。いくら店舗を開いてもカバーできないくらいの広さだ。販売量はまだまだ稼ぎ出せる。(ダニエル・チャン氏)

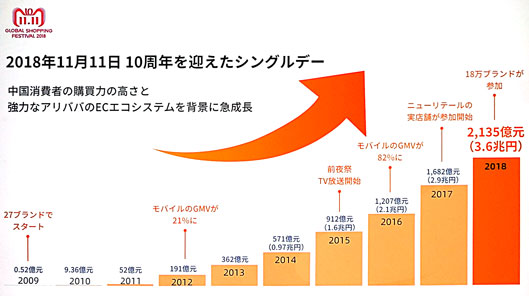

中国市場の能力を示すダブルイレブン

恒例の「独身の日」(ダブルイレブン/シングルデー)にもふれた。2018年のダブルイレブンの流通額はおよそ3.6兆円。2009年、27のブランドで始まったイベントは、10年を経て18万のブランドが参加する巨大なイベントに成長した。

独身の日取扱高の推移(2009年〜2018年)

シングルデーは中国市場の能力を示すもの。「爆買い」でもおわかりの通り、日本の商品は中国で人気だが、日本に観光できる中国人はまだ一部。だからプラットフォームを構築している。コスメやサプリが堅調で、オーラルケア、トイレタリー、雑貨など幅は広がっている。ニーズを把握してチャンスをとらえてほしい。(ダニエル・チャン氏)

東南アジアに広がる市場

中国国内だけでなく、タイ、ベトナム、シンガポールなど東南アジア市場の開拓にも意欲を見せた。東南アジア市場の魅力は、中国、インドに次いで人口が多いこと、加えて49歳までの若年人口率が高いこと。

アリババグループの「LAZADA(ラザダ)」は、東南アジアでEコマースやネットスーパーを運営しており、今年3月に越境EC事業の戦略を発表、日本ブランドをはじめ世界中の企業の東南アジア地域への進出を支援している。

東南アジア経済圏の人口は6億5千万人。インターネット普及率は55%。スマホの普及により拡大傾向にある

アリババグループCEO ダニエル・チャン氏

ストライプインターナショナル

後半のセッションでは「中国小売市場への期待」と題し、アリババとの協業で中国市場に進出している企業がそれぞれの取り組みを語った。

ストライプインターナショナルは海外にも広く店舗を展開しているが、いま一番力を入れているのは中国市場。ストライプチャイナは2018年、アリババとアライアンスを組んだ。「アリババクラウド」を利用し、すべてのデータをアリクライドにためている。

ストライプインターナショナル 代表取締役社長 石川康晴氏は「一番大事なことは1つのクラウドにオンラインのデータもオフラインのデータもためていくこと。データドリブンをスケールさせること。これによりエンゲージメントスコアが上がり、ロイヤルカスタマーを作れる」と語った。

中国で実施しているユーザーとのチャットのイメージ

ECで買ったものを見せで受け取れるようにするなど、オンラインで獲得したユーザーを実店舗に連れて来る施策も実施している。

店の客がECにとられるという考え方は古い。このことによってオンラインもオフラインも売り上げが上がっている。(石川氏)

また、モバイルワークソリューションの「DingTalk(釘釘)」を導入しており、生産性アップに役立っているという。稟議が格段にスピーディに回せるようになり、お客様からの問い合わせやご意見の内容をAIが判断し、それぞれの責任者に直接回すため、レスポンスが上がった。

ライオン

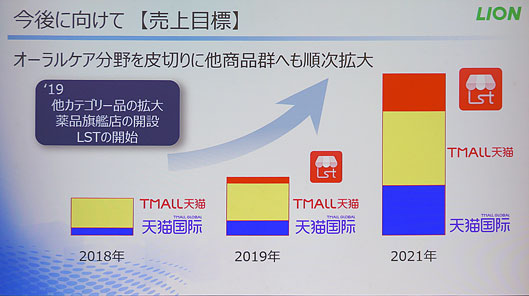

ライオンでは中国事業の成長に向け、越境事業推進室を社長直下で新設。中国現地法人設立し、「日本発のヘルスケア習慣をアジアへ」を目標に取り組んでいる。中国も高齢化傾向にあり、歯周病リスクが高まっているため、オーラルケアの重要性は高まっている。

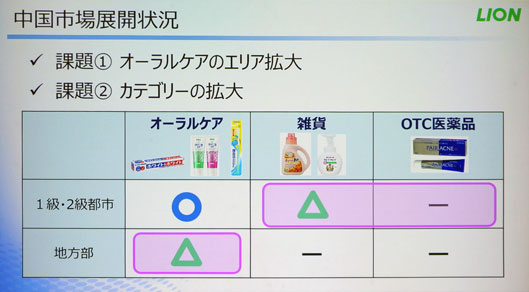

ライオン 代表取締役社長 執行役員最高執行責任者 掬川正純氏は、「中国での規模はまだそんなに大きくない。まだ中国の生活者への貢献も限定的」と語る。現状では1級、2級都市でのオーラルケア商品の普及は進んできたが、地方部ではそれほど普及していない。

ライオンの市場展開状況

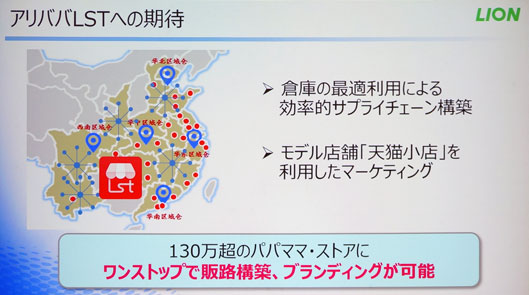

地方部への普及に役立つのが「LST(零售通)」。LSTは、メーカーと「パパママストア」(中国国内に無数にあるとされている町の小さな商店)とをつなぐBtoBプラットフォーム。

アリババLSTで、130万以上あるパパママストアへの配荷が可能に

ECでカバーできるのは中国の人口の15%程度

ライオンでは2019年6月に、LSTで現地生産商品と日本からの輸入商品の販売を開始した。「天猫国際」や「天猫」では洗剤や美容系商品も販売するが、LSTではオーラルケア商品に絞って販売する。こうしたチャネル別の戦略が立てられるのもLATのメリットと語る。

今後はオーラルケア以外のカテゴリについても拡大し、2021年には売上3倍を目指す

UHA味覚糖

ライオンと同様、LSTを活用しているのがUHA味覚糖。代表取締役社長の山田泰正氏によると、UHA味覚糖は2001年に上海に会社を設立し、2003年から中国市場に取り組んでいる。2019年4月、アリババのLSTプラットフォーム上で旗艦店をオープン。LSTによる配荷店舗数の拡大、VMD(ビジュアル マーチャンダイジング)、プロモーションに取り組んだ。

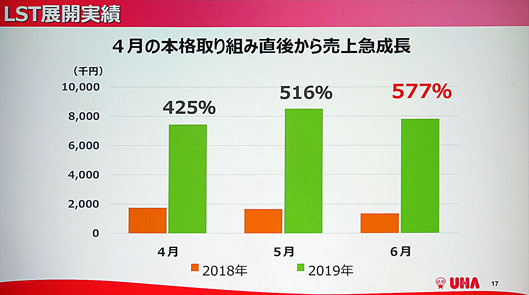

すると、本格展開直後に配荷店舗が4倍になった。有力店舗向けオンライン発注会を実施したり、店舗向けに仕入れサイトを開設して新商品紹介やキャンペーンの案内を行ったりした。またダイレクト発注もできるようにしたことにより、飛躍的に注文しやすくなった成果だという。

アリババLSTの配荷店舗増加プラン

「都市部では配荷しきっているという自負があった」と語る山田氏。しかし、実際に地方の店に足を運んでみたところ、驚きの光景を目にする。

ビックリするくらいわかりにくい場所にある小さな店に、ビックリするくらいお客さんがたくさん来てる。でも「こんな小さな店の1つ1つに、とてもじゃないが行けない」というのが正直な感想。

だが同時に、配荷しきってると思い上がっていたが、なんのことはない、売上の半分も取っていなかったんだと思った。(山田氏)

2級、3級都市におけるアリババによる陳列改善指導

アリババLSTのVMD指導のおかげで、自ら店舗に出向かなくてもレジ前の一等地に商品を置いてくれたり、複数の場所に商品を置いてくれたりするようになった。

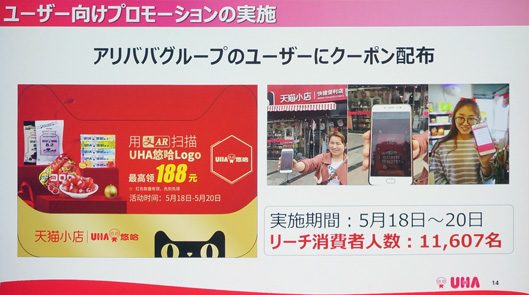

とはいえ、店頭の状況が改善してもお客さんが手を伸ばすかどうかはまた別の話。中国国内のUHA味覚糖の知名度はまだまだ。そこで必要になるのがプロモーションだ。山田氏の発想ではプロモーションといえばテレビCMだが、中国のテレビ視聴率は高くなく、採算も合わない。

アリババの提案はターゲットを絞ったクーポンの配布だった。実験的に行ったクーポン配布で3日間で11,607名にリーチし、大きな成果を上げた。

2019年5月18日から3日間実施したユーザー向けプロモーション

山田氏がLSTを知ったのは今年の2月。アリババのセミナーの中でLSTを知った。翌週には社長と副社長がやって来て「一緒にやりましょう」となり、3月13日、上海のオフィスでキックオフをした。翌週21日に杭州で実務に関する共同会議を開き、4月1日からLST販売をスタートさせた。

19日間で枠組みを作ったこのスピードには頭が下がるというか、ビックリしている。結果、500%伸びたが、UHA側がもっと準備ができればもっと伸ばせたと感じている。天井が見える気がしない。(山田氏)

2019年4月から6月の売上推移と2018年との比較

2020年の売上目標は100億円。「日本のインバウンドマーケットで売れた商品が中国でも売れるという流れが続いているため、日本国内のインバウンドについても、アリババとの協業によって売上を作り込む必要がある」と語った。

資生堂

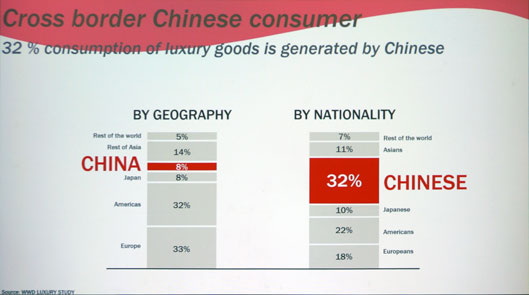

資生堂は1981年から中国でビジネスをしており、資生堂にとって今は第3フェーズ。2015年から高級ブランドに投資を集中して成長している。

ラグジュアリー商品の消費分布。地域で見ると中国の消費は8%に過ぎないが、国籍で見ると32%を占める

中国ではデジタルを活用した消費者へのアプローチが必須。どれだけターゲティングできるか、どれだけタッチポイントやコンテンツを作れるか。多様に素早く対応できるローカライズされた仕組みが必要。(藤原氏)

ECの売上は全体の3割程度だが、投資については7割近くをデジタルにシフトしている。デジタルだけでなくリアルな体験も重要。「シームレスな顧客体験をデザインすることがブランドビジネスには重要、投資効果も増大させる」(藤原氏)

経済の成長により、年代によってかなり志向が異なり、世代間ギャップが大きいのも中国市場の特徴。2030年になると消費を楽しみ始めた世代が中心顧客になると期待を寄せる。多様化するニーズをとらえ、データを活用するために2019年、中国にイノベーションセンターを設立した。

コーセー

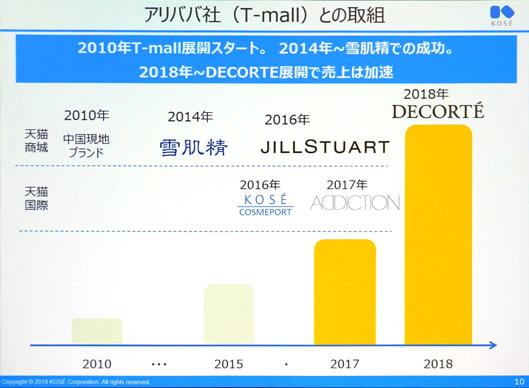

コーセーは2018年に海外進出50周年(中国進出30周年)を迎えた。2018年度の売上高は3,329億円。6期連続で上昇中だ。コーセー 代表取締役社長 小林一俊氏によると、好調の理由は2018年から大ヒットしている「DECORTE(コスメデコルテ)」。

コーセーが「天猫」「天猫国際」で販売を始めたのは2010年。かつては「雪肌精」(35年続くロングラン商品)が中心だった

DECORTEは高級ラインだが、日本の百貨店でのインバウンド売上も2倍に伸び、中国国内の百貨店の売上も3年間で10倍に跳ね上がるなど、中国人消費者が高級志向にシフトしていると感じている。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:中国アリババ「ニューリテール」宣言から間もなく3年。ストライプ、資生堂など日本企業5社が見た中国市場

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.